事例紹介夢洲コンテナターミナル株式会社 様

※掲載内容は取材時の情報です

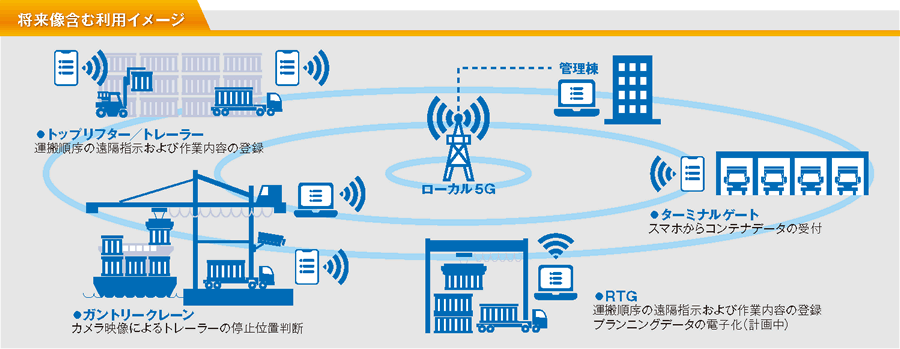

西日本最長のコンテナターミナルの全域を

ローカル5Gで隅々まで無線エリア化

ローカル5Gの導入で港湾DXの推進に向けた“新しい扉”が開きました!

夢洲コンテナターミナル株式会社

バース調整部

丸尾 明 課長

事例概要

大阪港で港湾ターミナルの運営を行う夢洲コンテナターミナル株式会社様は、港湾エリアで日本初となるローカル5GのSub6帯を利用した実証実験をNTT西日本などと共に実施。コンテナ間の狭小エリアを含む敷地全域で高速無線通信が可能なことを確認し、NTTビジネスソリューションズの「ローカル5Gサービス」を導入した。これにより、港湾DXの可能性を大きく広げる“新しい扉”を開いた。

| 業種 | 通信・社会インフラ |

|---|---|

| 規模 | 岸壁横幅1,450m×奥行500mのコンテナターミナル 岸壁1,450mは西日本最長 ガントリークレーン:9基 トランスファークレーン(RTG):26基 |

| 課題 | 港湾DXに向けた業務ネットワークの高度化 |

| 導入サービス |

ポイント

- ターミナル全域を隅々まで無線エリア化

- ローカル5G一元化によるシームレス通信

- 通信基盤整備によるDX施策の可能性の拡大

ローカル5Gサービス

導入背景

人々の暮らしと経済を支える港湾事業

日本の輸出入の9割、国内貨物の4割が実は海運

村木 亮一 事業所長

島国・日本では、人々の生活や企業の活動に欠かせない物資の多くを輸入に頼っており、輸出入の9割以上を港湾で取り扱っている。また、国内貨物に占める内航海運の輸送割合も約4割に及ぶ。

大阪港は、日本で2カ所5港のみが指定されている「国際コンテナ戦略港湾」。夢洲コンテナターミナル(Dream Island Container Terminal。略称:DICT)様は、大阪港で海上コンテナを取り扱う港運事業者7社が共同出資して設立された。

コンテナターミナルとは、海上輸送(コンテナ船)と陸上輸送(トレーラーなど)の接点となる港湾施設。クレーンなどの荷役機械を用いたコンテナの積み降ろしをはじめ、コンテナの外部・内部の損傷状況を確認するダメージチェックなども行う。

DICT様は、大阪港のコンテナ貨物量の約4割を取り扱うメガターミナルオペレーター(巨大港湾運営会社)だ。村木 亮一 事業所長が語る。

「2023年に名古屋港のコンテナターミナルシステムがサイバー攻撃によって停止した事案がありました。DICTからは1日当たり約1,000本ものコンテナが出ていきます。仮に、DICTの作業が1週間止まったとしたら、工場へ部品が届かず操業が停止したり、スーパーの棚に品物がなくなったりという事態に陥り、その影響は計り知れません。DICTは関西の物流を支えているという自負のもと、迅速かつ丁寧な荷渡しによって円滑な港湾運営に努めています」

港湾DXの機運が高まる中、ネットワークの課題が顕在化

通信事業者に相談するも「安定した通信は保証できない」

バース調整部

丸尾 明 課長

コロナ禍を契機に、港湾においても感染拡大防止につながるリモート化や省人化などでDXを加速させようという動きが国土交通省主導で進められていた。

バース調整部の丸尾 明 課長が説明する。

「DXでデジタル化やデータの利活用を推進するには、情報を伝達しなければならず、通信ネットワークが欠かせません。例えば荷役機械を遠隔操作するとなると、遅延のない安定したリアルタイム映像が必要です。ところが既存の4.9GHz帯無線アクセスシステムやWi-Fiは、そうした用途を想定したものではありません。ライブ映像が遅延したり、カクカクしたりしたら目測を誤ってしまい、極めて危険です」

そこで着目したのが、「高速大容量」「超低遅延」「多数同時接続」を特長とするローカル5Gだった。DICT様は荷役機械メーカーを通じて、複数の通信事業者に相談した。

ところが、コンテナターミナルは屋外で、敷地も広大。しかもコンテナは随時、移動し、4段、5段と積み上がる。それは4、5階建てのビルが突如、あちこちに出現するようなものだ。このようにアンテナからの「死角」が刻々と変化する環境でのローカル5G導入は前例がなく、通信事業者は及び腰。「安定した通信ができるか保証はできない上に、費用は億単位ということで、諦めていました」(村木所長)

ローカル5Gサービス

選定理由

人海戦術で電波状況を調査し

ターミナル全域を隅々まで無線エリア化

NTT西日本がDICT様にアプローチしたのは2022年3月ごろ。大阪・関西万博の会場となる夢洲エリアでは、工事車両の増加に伴うコンテナを含めた交通渋滞が社会問題化すると想定し、その解決に向けてローカル5Gを活用できないかと考えていた。

「コンテナターミナルをフィールドとして提供すれば、ローカル5Gが使えるかどうか、NTT西日本が費用を負担して試験をしてみたい、という話でした。当社としては『乗るしかない』と」(村木所長)。まさに、渡りに船だった。

そして、総務省の「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」(令和3年度、令和4年度)に採択され、実証事業を実施。照明塔にローカル5G基地局13装置を設置することで、従来不感地帯であったエリアを含めて全域を電波でカバーし、業務ネットワークの高品質化は従来比約5倍のアップロード平均170Mbpsを達成。コンテナ間の狭小エリアや、地上約22mのクレーン操縦席でもデータのリアルタイム伝送が可能であることを確認した。

通信が可能であることを実証事業で確認

丸尾課長が振り返る。「NTT西日本は、コンテナとコンテナの隙間や、コンテナの陰でも安定的に高速通信ができるのか、ターミナルの隅から隅まで人海戦術で通信速度を測定してくれました。コンテナターミナルは大型機械が行き交い危険なため、原則として立ち入り禁止です。夜中も稼働していて、測定できるタイミングはなかなかないため、昼休みや隙間の休憩時間に測定できるように待機して一斉に走ったりしています。船が着岸しなければ重機も動かないので、荷役作業のないエリアで一気に測定できるのですが、電車と違って船の予定は天候などで大きくずれるため、前日の夕方に『明日ならこのエリアで測定できます』と連絡するような感じでした」

村木所長はしみじみと語る。「正直、なかなかできることではないでしょう。相当な熱意を感じました。ローカル5Gの普及に向けて、個々の社員さんが実によく考えて動いていて、やはり何かを生み出す過程には誰かの情熱があり、私たちも見習うべきところがあるなと思いました」

既存の無線ネットワークをローカル5Gで一元化し、

通信の途切れの克服へ

実証を終えて、NTTビジネスソリューションズの「ローカル5Gサービス」の導入を決断するポイントとなったのは、まず、既存の4.9GHz帯無線やWi-Fiによる通信を、ローカル5Gで一元化し、通信が途切れてしまう課題を克服できるという確信だった。また、費用対効果も既存の4.9GHz帯無線と比較して遜色のないものだった。

「キャリアの5GやLTEとも比較しましたが、コンテナ物流を止めてはならないという宿命を背負っているので、他のユーザーのトラフィックなどの影響を受けないローカル5Gを選択しました」(村木所長)

既存の4.9GHz帯無線とのローカル5Gの干渉もなく、しばらくは問題なく併用できることも安心材料になったという。

ローカル5Gサービス

導入効果

エリア全域でシームレスな通信が可能に

DICT様は2024年9月に「ローカル5Gサービス」を導入。端末のテストを行いながら、段階的に実業務への実装を進めている。

「コンテナヤードでは、3つのエリアをまたいでトレーラーが行き来していますが、既存の4.9GHz帯無線ではエリアごとにアンテナの切り替えが発生し、通信が途切れてしまいます。また4.9GHz帯無線とWi-Fiを併用している箇所もあり、4.9GHz帯無線がつながらなければWi-Fiで接続し直すような運用をしています。エリア全体をカバーできるローカル5Gに移行することで、シームレスな接続が可能になり、作業効率の向上が期待できます」(丸尾課長)

コンテナのダメージチェックを遠隔支援

トレーラー入場ゲートでのコンテナチェックは従来、コンテナの損傷などが見つかると、連絡を受けた担当者が管理棟から約1km離れたゲートまで、デジタルカメラを持って自転車で駆け付けて確認しており、その間、作業は停滞していた。しかし、現在はゲートでのチェック作業にハンディ端末を活用。撮影した写真をローカル5Gでサーバーに伝送し、関係者間で共有することで、対応時間を大幅に短縮している。

「NTT西日本は、どこも手を出さなかった港湾エリアのローカル5Gに挑戦し、コンテナターミナルがどのように運営されているのか、人の動きや、何を求めているのかを熱心に調査していました。もしもNTT西日本が当社にアプローチしてくれていなかったら、おそらく他のターミナルが先陣を切ってローカル5Gなどを導入してくれるのを待ち、視察してから、自社で使えそうか判断するという流れになったと思います」と丸尾課長。

「おかげで当社は、港湾エリアにおけるローカル5Gのパイオニアとして注目を浴び、令和5年度『電波の日』近畿総合通信局長表彰を受けています」(村木所長)

今後の展望

作業安全を守ることも大切な使命

「ローカル5Gで安定した通信基盤を確保したことで、可能性が大きく広がりました。ここからがスタートです。利便性の向上や業務の効率化はもちろんですが、DXを推進すれば、ヒューマンエラーによる事故も抑制できるはずです。ターミナルで働く人たちが安全に作業できるように考え続けていくことも、私たちの大切な使命だと思っています」と丸尾課長は表情を引き締める。

全国の港湾事業を見据えて

村木所長は全国の港湾事業を見据えてこう語る。「DXを推進するには、通信インフラをセットで考える必要があります。全国の港湾が発展するためには、通信インフラの整備が欠かせません。ローカル5Gによって将来に向けた新しい扉が開きます。各地のターミナルがそれぞれ試行錯誤を重ね、優れた事例があれば積極的に横展開し、みんなで発展していきたいと考えています」

企業紹介

関西の暮らしや経済を港湾から支える

夢洲コンテナターミナル株式会社

| 略称 | DICT(Dream Island Container Terminal) |

|---|---|

| 本社 | 大阪市此花区夢洲東1丁目1番地 |

| 設立 | 2004年7月20日 |

| 供用開始日 | 2009年10月1日 |

| 会社概要 | 大阪港で海上コンテナを取り扱う港運事業者7社が共同出資して設立。コンテナ埠頭の管理、荷役用運搬機器の保守・管理など、港湾ターミナル運営を行うメガオペレーター(巨大港湾運営会社)。取り扱い規模の拡大を図り、ターミナル運営の効率化・迅速化と安全性向上を両立し、顧客サービスの向上に努めている。 |

| URL | http://www.dict-tml.co.jp/ |

営業担当者から

お客さまのためにできる事を

今回はNTT西日本として実施したいことと、お客さまが解決したい課題がローカル5Gという技術でつながり、大規模なネットワークの構築へとつながりました。

実証を通して課題の整理を実施できたことで、ローカル5Gの有用性を確認できたことが実装につながった大きなポイントだったと考えます。

これまで、通信が途切れることの多かった環境が、ローカル5Gを導入したことで、安定した通信環境が整いICTサービスを活用するための基盤ができあがりました。

これからDXを推進していく港湾業界においてローカル5Gサービスをはじめとする幅広いサービスのご提案を行い、お客さまのお役に立てるようお手伝いが出来ればと考えています。

NTTビジネスソリューションズ バリューデザイン部 平田 悠樹、城土 智昭

夢洲コンテナターミナル バース調整部 丸尾 明課長、 村木 亮一 事業所長

NTT西日本 関西支店 秋武 秀信