ICTで経営課題の解決に役立つコラムを掲載

バックオフィス業務に携わる従業員のエンゲージメントを高める方法

バックオフィスで働く従業員は、顧客と直接接することはなくても、会社を後方支援する重要な役割を担います。

一方、バックオフィスには抱えやすい特有の課題があり、従業員のエンゲージメントをどう維持したらよいか、悩む企業も少なくありません。

本記事では、課題を整理したうえで、どう解決していけるのか、そのヒントをご紹介します。

バックオフィスが抱えやすい課題、問題とは?

まずはバックオフィスの基本事項と課題について、見ていきましょう。

バックオフィスとは?

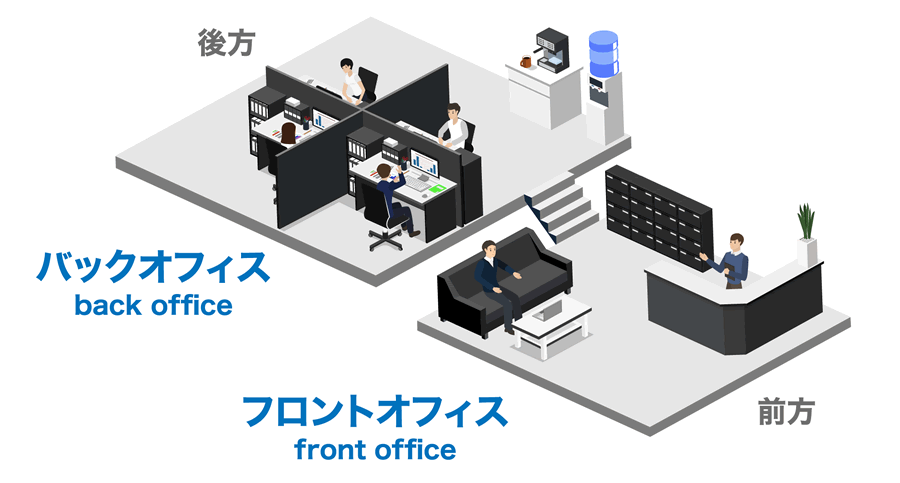

バックオフィスとは、日本語で「事務管理部門」のことです。企業においては、顧客と直接接することのない部門をバックオフィスといいます。

具体的には、人事、経理、総務、システム等が、バックオフィスです。

ちなみに、英語における「back office」は、かつて企業がオフィス(建物)内の配置を、以下のように設計したことに由来しています。

| 前方(フロント) | 営業等の顧客と接する従業員 |

|---|---|

| 後方(バック) | 事務等の顧客と接しない従業員 |

バックオフィスが抱えやすい問題

バックオフィスが抱えやすい問題として、「フォーカスが当たりにくい」ことが挙げられます。

あるメーカーで、マーケティング担当者の仕掛けた施策がヒットし、商品出荷数が200%増になったとします。

会社の売上がアップし、社内は活気づき、マーケティング担当者は称賛の的です。

処遇がよくなり、マーケティングチームが使うシステムソリューションは拡充され、ますますモチベーションが高まります。

一方、商品出荷数が200%増となった裏側で、同じく200%増となった業務量をこなすバックオフィスの従業員には、光が当たっていません。業務負担が倍増しているにもかかわらず、です。

同様のことが、多くの現場で起きています。ひとつのエピソードが与える影響は小さくても、積み重ねが、会社の風土を作ります。

「営業部隊と事務方の仲が悪い」

「マーケティングチームと出荷チームの雰囲気がよくない」

こういった悩みを抱える企業は少なくありません。

長い間積み重ねられた、一筋縄には解決できない問題といえます。

鍵は「エンゲージメント向上」にある

根が深いバックオフィスの課題を解決するために、鍵を握るのは「エンゲージメント」です。

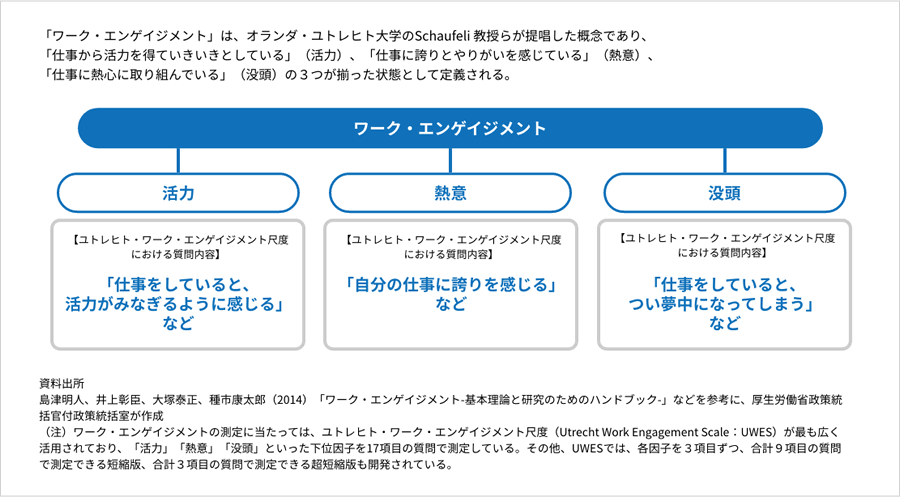

厚生労働省の「令和元年版 労働経済の分析」では、以下のとおり概念が解説されています。

図1 ワーク・エンゲイジメントの概念について

以下を参考に図を作成しています。

出所)厚生労働省「令和元年版 労働経済の分析 -人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について-」p.172

上図の「活力・熱意・没頭」の3つが揃った状態をめざすことが、バックオフィスで働く従業員のモチベーションに寄与します。

具体的には、エンゲージメントを下げる原因をなくすこと、そしてエンゲージメントを上げる施策を導入することが重要です。

詳細を、続けてご紹介しましょう。

解決策〔1〕エンゲージメントを下げている原因をなくす

エンゲージメントを下げている原因をなくすために実践したいポイントは、業務内容の合理化、承認フローの整備、バッファーの確保の3つです。それぞれ詳しくみていきましょう。

業務内容の合理化

業務内容の改善といえば、多くの人がまず思い浮かべるのが「効率化」です。

もちろん、効率化は重要ですが、従業員のエンゲージメントを高めるために、効率化以上に重要なのが「合理化」です。

ここでいう「効率化/合理化」のニュアンスは、以下となります。

|

バックオフィスの従業員は、業務に時間や労力がかかることを、かならずしも不満には思っていません。

むしろ「手間暇かけるのが、不満なんだろう」と決めつけられれば、反論したくなるはずです。

バックオフィス従業員が不満に感じるのは、

「合理性を感じられない業務に、時間や労力をかけねばならないこと」

なのであって、合理性のある業務なら、手間暇かけて"いい仕事"をしたい、と考える人は少なくありません。

単なる効率化ではなく、「合理化」をめざしてバックオフィス業務の改善に取り組むと、現場の納得感が増し、エンゲージメントにつながっていきます。

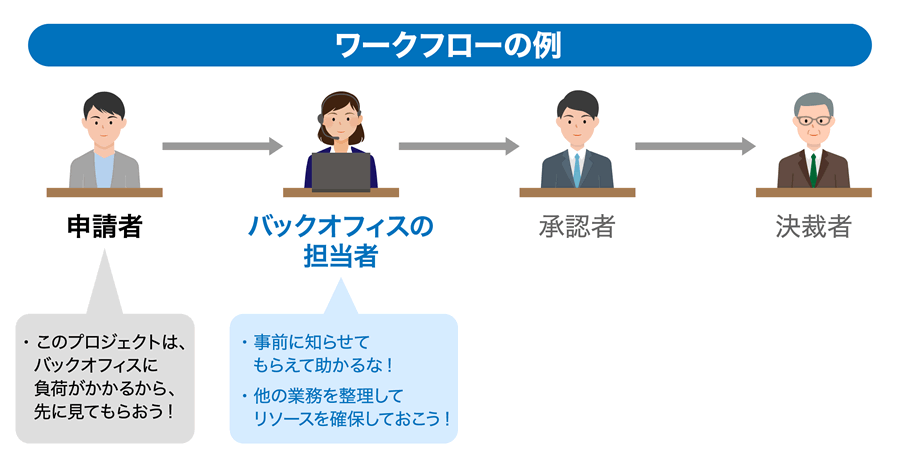

承認フローの整備

まったく同じ業務でも、「やります」とコミットして実行するのと、意思表示の機会さえ与えられずに「やらされる」のでは、エンゲージメントに大きな差がでることは、想像に難くありません。

しかし、企画書等の承認フローに、バックオフィス部門を入れずに運用している企業は、意外と多いものです。

最終的な決裁が下りてから、プロジェクトの詳細が知らされ、無理だといっても聞き入れられない----。

これでは、エンゲージメントが低下するのも無理はありません。

ワークフローの承認ルートに、バックオフィス部門の担当者を追加して、最終決裁前に話が通るように工夫しましょう。

バッファの確保

バックオフィス業務は、フロントオフィスの動向で、業務量や内容が変動しやすい状況にあります。

自分の裁量でハンドリングできる余地が少ないため、フロントオフィスに振り回されている感覚に陥ってしまいます。

そこで、日頃からバッファ(余裕・ゆとり)を持った働き方を確保することが、緩衝材として機能します。

バッファがあるからこそ、時折やってくる山場も、モチベーションを維持して乗り越えられるのです。

具体的なアイデアとして、以下があります。

|

解決策〔2〕エンゲージメントを上げる施策を導入する

続いて、エンゲージメントを上げるための3つ施策(コミュニケーション促進、成長の実感、やりがい)を見ていきましょう。

コミュニケーション促進

フロントオフィスが、顧客に最高の体験を提供するためには、あらゆる面でバックオフィスのサポートが必要です。

この連携をスムーズにするために、絶対不可欠なものが「コミュニケーション」です。

近年、社内コミュニケーションを活性化する新しい仕組みやツールが登場しています。

たとえば「ピアボーナス」は、従業員同士で報酬(ボーナス)を贈り合える仕組みです。感謝のメッセージとともに、少額のボーナスを届けることができます。

ほかにも、部署を横断してのメンター制度や、社内サークル、社内SNS、チャットツールなど、自社のカルチャーに合う方法を検討してみましょう。

成長の実感

マーケティングや営業のように、成果を定量的に把握しやすい部門とは違い、バックオフィスの業務は成長の実感が得にくい分野です。

目標設定等、従来の業務上での工夫とはまた別に、新しいチャレンジができる土壌があると、成長の実感を得やすくなります。

具体的なアイデアとして、たとえば以下があります。

|

とくにリスキリングは、2022年10月に岸田首相の所信表明で話題となりました(参考:リスキリング支援「5年で1兆円」 岸田首相が所信表明: 日本経済新聞)。

企業としての取り組みをスタートするには、よいタイミングといえます。

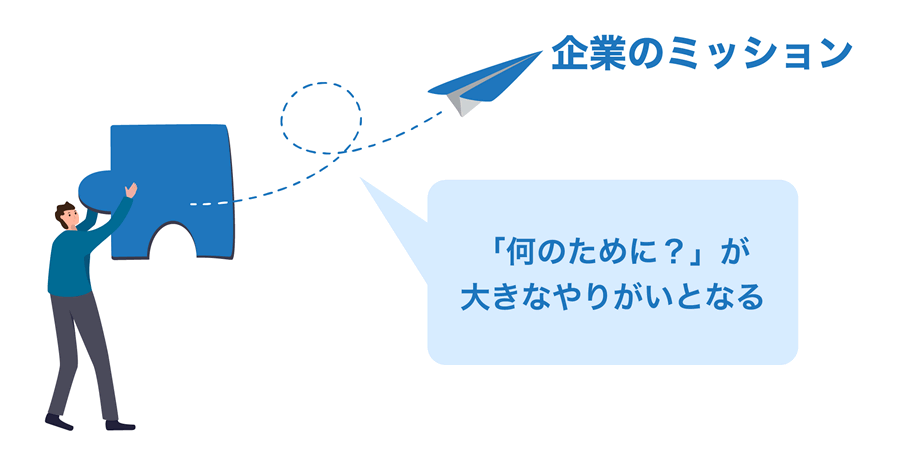

やりがい

最後に、「やりがい」です。

"従業員のやりがいを、どう高めるか?"は非常に深いテーマです。ひとついえるのは、

「企業のミッションと、そこで働く人のやりがいは、密接につながっている」

という事実です。

バックオフィスの従業員からすれば、自分が後方支援するフロントオフィスの先に、企業のミッションが見えていて、そのミッションに共鳴できていれば、大きなやりがいを感じられます。

あらためてミッションを明確にすること、それを社内にしっかり浸透させることが、エンゲージメント向上に大きく役立つはずです。

まとめ

一過性ではなく成長し続ける企業は、かならず強いバックオフィスを持っています。

強いバックオフィスとは、そこで働く人たちが、「活力・熱意・没頭」の揃った、高いエンゲージメントで、イキイキと活躍している場所です。

うまくITツールも活用しながら、「人」を中心としたバックオフィスを創り上げていく必要があるでしょう。

あわせて読みたいナレッジ

Bizナレッジキーワード検索

- カテゴリーから探す

- 快適なオフィスの実現

- 生産性向上

- 労働力不足の解消

- セキュリティー対策

- ビジネス拡大

- 環境・エネルギー対策