ICTで経営課題の解決に役立つコラムを掲載

産業廃棄物とは?種類や具体例、適正な処理方法を解説

産業廃棄物とは、企業の事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類のことです。法律でその適正な処理が義務付けられており、違反すると罰則の対象となる可能性があります。本記事では、産業廃棄物の種類や具体例、処理する際のポイント、食品分野における廃棄物処理の課題、資源循環の重要性などについて解説します。

産業廃棄物とは

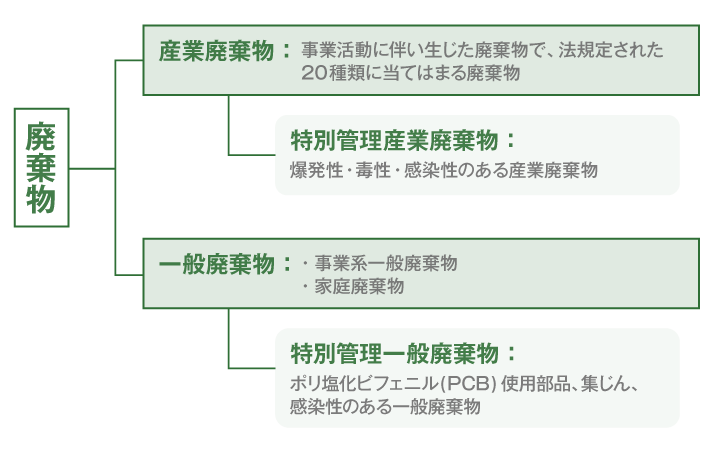

そもそも廃棄物とは、利用できなくなった、または他社に有償で売却できなかった固形状・液状のものを指し、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」、「特別管理廃棄物」の3つに分けられます。

産業廃棄物とは、建設工事や工場での製品生産など企業による事業活動に伴い生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類のことです。また、一般廃棄物には、事業活動に伴い生じた「事業系一般廃棄物」と、一般家庭から生じる「家庭廃棄物」の2つがあります。

加えて、人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのある「特別管理産業廃棄物」や「特別管理一般廃棄物」も、廃棄物の種類の一つです。

廃棄物の分類を図でまとめると、以下の図のようになります。

産業廃棄物の種類・具体例

産業廃棄物には、廃棄物処理法で定められた以下の20種類が該当します。具体例とともに、次表※1で確認してみましょう。

| 種類 | 具体例 | |

|---|---|---|

| あらゆる事業活動に伴う廃棄物 | 1.燃えがら | 石炭がら、焼却炉の残灰、その他焼却残さなど |

| 2.汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥など | |

| 3.廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油など | |

| 4.廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸など | |

| 5.廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液など | |

| 6.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど | |

| 7.ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |

| 8.金属くず | 鉄鋼・非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど | |

| 9.ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、陶磁器くずなど | |

| 10.鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど | |

| 11.がれき類 | 工作物の新築・改築・除去で生じたコンクリート破片、アスファルト破片など | |

| 12.ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設、産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんで、集じん施設に集められたもの | |

| 特定の事業活動に伴う廃棄物 | 13.紙くず | 工作物の新築、改築または除去により生じたもの、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |

| 14.木くず | 建設業に係るもの、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生ずる木材片、おがくずなど | |

| 15.繊維くず | 建設業に係るもの、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くずなど | |

| 16.動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずる動植物の固形状の不要物 | |

| 17.動物系固形不要物 | と畜場の獣畜、食鳥処理場の食鳥から生ずる固形状の不要物 | |

| 18.動物のふん尿 | 畜産農業から排出される動物のふん尿 | |

| 19.動物の死体 | 畜産農業から排出される動物の死体 | |

| 20.1〜19の産業廃棄物を処分したもので、1〜19の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型物など) | ||

産業廃棄物を処理する流れ

産業廃棄物の処理は、「排出」「収集運搬」「中間処理」「最終処分」という主に4つのステップで進められます。

各ステップの概要は、以下のとおりです。

◾️産業廃棄物を処理する流れ

- 排出:事業活動に伴い生じた産業廃棄物を正しく分別・保管する

- 収集運搬:排出事業者から産業廃棄物を収集運搬事業者が受け取り、適切に収集運搬する

- 中間処理:リサイクル処理や最終処分をしやすいように処理を行う

- 最終処分:中間処理がされた産業廃棄物を地中や海に埋め立てる

産業廃棄物を適正処理するためのポイント

廃棄物処理法によると、産業廃棄物を処理する企業は、事業活動に伴い生じた廃棄物を適正に処理しなければなりません。ここでは、産業廃棄物を自社で運搬・処分する場合と委託する場合に分けて、押さえておきたいポイントを解説します。

自社で運搬・処分する場合

事業活動によって生じた産業廃棄物を自ら運搬し、処理施設に持って行って処分する場合には、以下の基準を守る必要があります。

◾️運搬

- 運搬用の車体の両側面に産業廃棄物収集運搬車と表示し、定められた書類を携帯する

- 運搬時、産業廃棄物の飛散、流出、悪臭、騒音、振動により、周辺住民に迷惑を及ぼさないよう注意する

- 産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れない容器を使用して運搬する など

◾️処分

- 処分施設には囲いや掲示板を設けるなど、基準に従って設置する

- 焼却する場合、焼却設備の構造基準と維持管理基準が適用されるため、確認が必要(野外焼却は禁止)

- 一定限度以上の、多量の廃棄物を保管してはいけない など

収集運搬・処分を委託する場合

産業廃棄物の運搬・処分を自社で担えない場合には、別の事業者へ委託することになるでしょう。その場合には、以下のポイントを押さえる必要があります。

- 許可されている事業者かを確認する

- 事業者ごとに委託契約書を締結する

- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用して廃棄物を管理する

まずは、委託する事業者が、排出場所・運搬先の都道府県知事から許認可を得ているかどうかを必ず確認しましょう。委託先の事業者との間で委託契約書の締結後、処理業者の許可証コピーを添付し、業務終了から5年間の保管が求められます。

また、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を利用しての廃棄物の管理が必要です。排出事業者は、マニフェスト交付後90日以内に、委託した産業廃棄物の中間処理または最終処分が終了したことを確認しなければなりません。万が一、期限を過ぎても処理事業者から処理報告がマニフェストにより行われない場合には、自社(排出事業者)より都道府県への報告が義務付けられています。

食品分野における廃棄物処理の課題

ここからは、食品分野に着目し、廃棄物である食品残渣(業務用生ごみ)を処理する上での3つの課題を解説します。

最終処分場の容量には限りがある

廃棄物の最終処分場とは、中間処理が終わった廃棄物を長期的に埋め立てておく施設のことです。環境省が2025年3月にリリースした報道発表資料によると、最終処分場の残存容量は18,063万m3、残余年数は約20年とされています。※2

残存容量は対前年比で増加しているものの、残余年数はやや減少しており、廃棄物を最終処分場に埋め立てる上では容量に限りがあることを示しています。

廃棄物処理のコスト負担が大きい

食品残渣の廃棄には、処理コストがかかる点も課題の一つです。たとえば、東京23区では事業系一般廃棄物1kgあたり46.0円の手数料が生じます(2025年9月現在)。

事業規模が大きく、年間に何百トンもの食品残渣が生じる場合には、手数料は数百万に上ると推計されます。事業経費削減の観点からも、廃棄物処理にかかるコスト低減のための取り組みが必要となるでしょう。

廃棄物処理に環境負荷がかかる

通常、食品残渣は焼却処分され、その過程で温室効果ガスが発生するため環境負荷が懸念されています。2023年の食品ロス量は464万トンで、それに伴う温室効果ガス排出量は1,050万トンであったと政府の資料で公表されました。※3

現在、政府は温室効果ガスの実質排出量ゼロをめざす「カーボンニュートラル」を、2050年までに実現させるとの目標を掲げています。そのような社会背景を踏まえると、食品残渣の削減や循環利用のための取り組みが、温室効果ガス排出抑制の重要な手段の一つになると考えられます。

食品分野における資源循環の重要性

ここまで、産業廃棄物の種類や適正に処理する流れやポイントについて解説してきました。とくに食品分野では、食品残渣の処理にコストがかかり、環境負荷も懸念されています。そこで、食品残渣をリサイクルすることで複数の課題に対応できると考えられます。

具体的には、本来であればコストをかけて廃棄する食品残渣を敷地内で堆肥化し、地域内の野菜づくりに還元する仕組みを導入することで、価値のあるものへと変換することが可能です。このような取り組みを通じて、コストや環境負荷の低減だけでなく、資源循環の実現が期待できます。

あわせて読みたい関連記事

食品ロスの廃棄コスト削減を実現する「地域食品資源循環ソリューション」

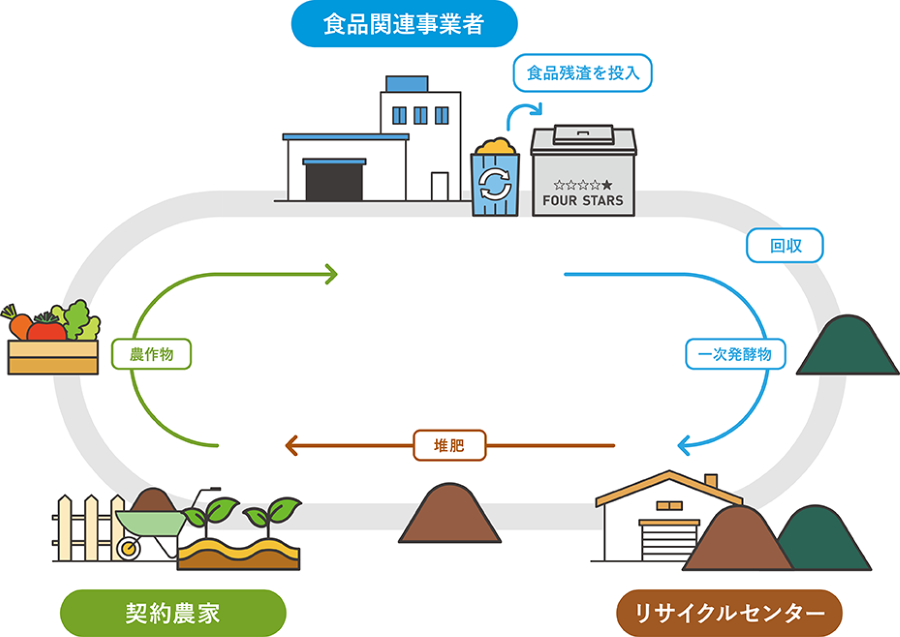

NTTビジネスソリューションズは、従来は廃棄される存在だった食品ロス(食品残渣)を堆肥化し、廃棄コストや廃棄量の削減を実現する「地域食品資源循環ソリューション」を提供しています。

これは、業務用生ごみである食品残渣を肥料に変えて地域農業に還元し、農作物を新たに生み出す食品リサイクルの循環を形成する取り組みです。操作も簡単で、お客さま側では食品残渣を投入することで作業が完了します。

具体的には、食品工場などに「フォースターズ」と呼ばれる食品残渣発酵分解装置を設置し、発生した食品残渣をその中に入れて堆肥化させ、資源としてリサイクルする流れを構築。つまり、お客さまの敷地内で有価値資源への変換を行い、廃棄物を減らしながら価値のあるものを生み出す仕組みです。

この流れが、食品リサイクル率の向上につながり、地域内の循環型社会形成に寄与します。

食品関連事業者さまのもとで発生した食品残渣を「フォースターズ」に入れて一次発酵物として分解し、その後リサイクルセンターでさらに発酵させて堆肥化。その堆肥を契約農家さまに提供して農作物を新たに育ててもらい、再び流通させることで循環型社会づくりに地域内で取り組めます。

加えて、食品残渣のリサイクルによって、廃棄にかかるコスト低減も期待できます。一例として、年間1,080トンもの生ごみを排出するある野菜カット工場では、廃棄費として年間2,600万円かかっていたところ、当ソリューションの導入後は1,500万円と大幅なコストダウンにつながりました。

通常、このような装置は購入すると高額になりますが、当ソリューションでは初期投資が不要のサブスクリプション型サービスのため、月額利用料でフォースターズのレンタル利用が可能です。

また、フォースターズによる発酵・分解では、いやなニオイがほとんど発生しない点も特長です。

地域食品資源循環ソリューションでは、廃棄物そのものが減ることで焼却場へ運送する際などに発生するCO2を減らすとともに、食品残渣を燃やさず堆肥にすることでもCO2の削減に貢献します。

詳しくは、以下のリンクをぜひご覧ください。

食品ロスの廃棄コスト削減を実現!地域の循環型社会づくりに貢献する「地域食品資源循環ソリューション」について詳しく知る

【導入事例】循環型農業を推進|青空株式会社様

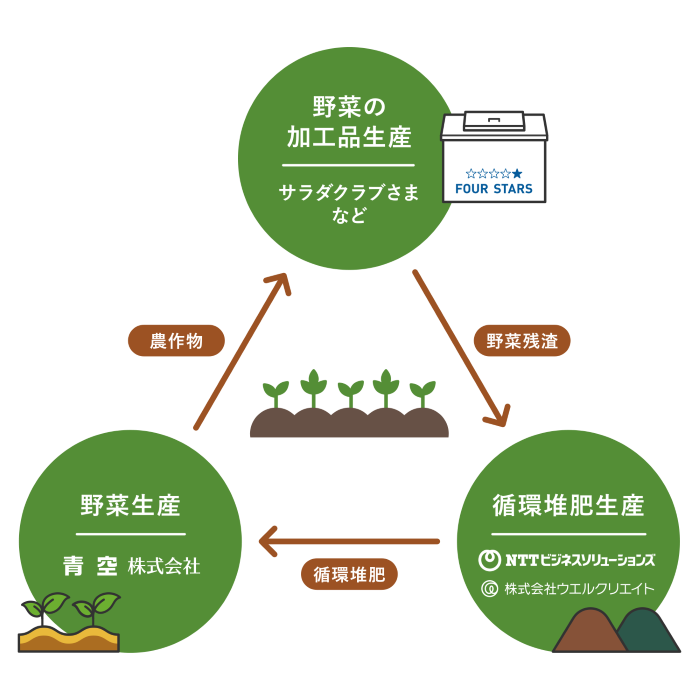

レタスやキャベツを生産している青空株式会社様は、パッケージサラダの製造・販売を行うサラダクラブ様などと協働し、野菜の加工段階で発生する食品残渣を循環堆肥へ、そして野菜の生産へと活用しています。

発酵・分解処理を行った野菜残渣は高品質な循環堆肥に生まれ変わり、この堆肥をまた青空株式会社様が野菜の生産に活用し、再び野菜が加工されて市場に流通するという資源循環の仕組みを導入した事例です。

あわせて読みたい関連記事

【導入事例】処理コストを抑えて循環肥料を活用|株式会社コープ食材様/美らファーム広見様

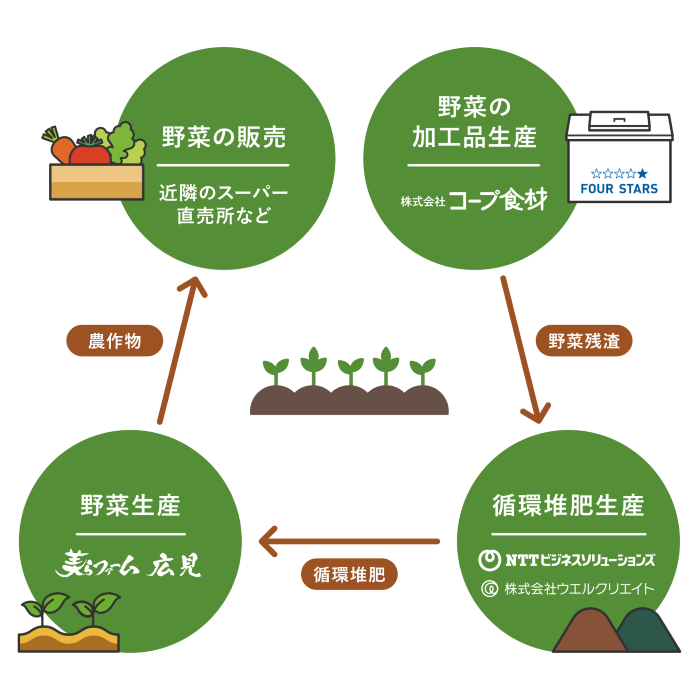

食材・調味料などをセットにした「ミールキット」を製造する株式会社コープ食材様でも、「フォースターズ」が導入されています。

ミールキットの製造過程で生じた食品残渣を「フォースターズ」で発酵・分解。農業法人である美らファーム広見様との連携で、高品質な循環堆肥へと変換。こうして生まれた堆肥は野菜の生産に活用され、再び市場に流通させる仕組みを実現しました。

あわせて読みたい関連記事

まとめ

本記事では、産業廃棄物に関する基礎知識や適正な処理のポイントをご紹介するとともに、とくに食品分野における廃棄物の課題についてお伝えしました。

産業廃棄物の最終処分場には容量の限界があり、排出量が増えれば処理コストがかさむだけでなく、温室効果ガスの排出増加にもつながります。こうした状況を踏まえ、企業にはコスト削減の観点だけでなく、環境負荷への配慮も求められています。

「廃棄物の処理コストの低減を図りたい」「事業活動に伴って生じる環境負荷を見直したい」とお考えの企業さまは、ぜひNTTビジネスソリューションズにご相談ください。地域内の循環型社会づくりに貢献できる食品残渣発酵分解装置「フォースターズ」を、サブスクリプションサービスで手軽に導入いただけます。

ご関心をお持ちの方は、下記のリンクもご覧ください。

食品ロスの廃棄コスト削減を実現!地域の循環型社会づくりに貢献する「地域食品資源循環ソリューション」について詳しく知る

あわせて読みたいナレッジ

関連製品

Bizナレッジキーワード検索

- カテゴリーから探す

- 快適なオフィスの実現

- 生産性向上

- 労働力不足の解消

- セキュリティー対策

- ビジネス拡大

- 環境・エネルギー対策