ICTで経営課題の解決に役立つコラムを掲載

堆肥化とは?意味と仕組み、企業が取り組むメリットを解説

堆肥化は、生ごみや食品残渣を「ごみ」ではなく「資源」として循環させる有効な方法です。食品ロスや廃棄物処理の環境負荷が無視できない社会問題となり、近年特に注目されています。

この記事では、堆肥化の意味や仕組み、注目される背景、メリット、企業での具体的な活用事例までを分かりやすく解説します。

堆肥化とは?

堆肥化とは、どのようなものなのでしょうか。基本的な意味や目的、仕組みを分かりやすく解説します。

堆肥化の意味と目的

堆肥化とは、生ごみや落ち葉、家畜の糞尿といった有機物を微生物の働きで分解・発酵させ、時間をかけて「土を豊かにする資材(=堆肥)」へと生まれ変わらせるサイクルです。

堆肥化の目的は大きく2つあります。1つは、廃棄物の削減によって焼却や埋立てにまわる生ごみを減らし、処理コストや環境負荷を抑えること。

もう1つは、土の通気性・保水性・保肥力を高め、農作物が育ちやすい環境をつくる土壌改良です。

堆肥化の仕組み

堆肥化は、微生物による分解サイクルを人為的に最適化する仕組みです。

生ごみや食品残渣に含まれる有機物は、好気性微生物(酸素を好む微生物)の働きでCO2・水・熱へと変わり、その過程で温度は50〜70℃まで上昇します。高温帯を保つことで病原菌や雑草の種、害虫の卵が不活化し、安心して土に戻せる堆肥となるのです。

このプロセスを効率良く進める装置は「コンポスト」と呼ばれます。家庭用の小型なものから大型の業務用生ごみ処理機まで多様で、処理量や設置環境、運用体制に応じて選ぶことが可能です。

近年は、企業や自治体が業務用コンポストを導入し、食品残渣を効率的に堆肥化する事例も増えています。

あわせて読みたい関連記事

「堆肥」と「肥料」の違い

堆肥と肥料は混同されがちですが、つくり方や役割が異なります。

堆肥は、微生物の働きによって生ごみや落ち葉などを分解してつくる有機物です。土壌の水はけや保水性、通気性などを改善する土壌改良材としての役割が大きく、時間をかけて土壌を豊かにし、丈夫な農作物を育てる基盤となります。

一方で肥料は、窒素・リン酸・カリウムなどの栄養素を植物が吸収しやすい形で配合したものです。直接、植物に栄養分を与えることを目的とし、短期間で効率良く植物の成長を促します。

例えるなら、堆肥は健康な土壌という体をつくるための「食事や運動」、肥料は植物に与える「栄養サプリメント」というイメージです。長期的に土壌改善を行い、農業を持続可能にしていくという観点では、堆肥が非常に重要となります。

堆肥化が注目される背景

堆肥化が注目されている背景には、深刻化する環境問題と持続可能な社会づくりが重視されていることなどがあります。

日本では年間数百万トンの食品廃棄物が発生し、その多くは焼却処分されています。しかし焼却では多くのCO2が排出されるため、環境負荷が大きい方法として問題視されているのも事実です。

国際的な動向として、フランスでは2024年1月1日から、家庭や企業に対し生ごみの分別が義務づけられたことも注目したいポイントでしょう。また、SDGs(持続可能な開発目標)の「12:つくる責任 つかう責任」では、食品ロスや廃棄物の削減が重要なターゲットとして掲げられ、廃棄物の資源化や食品ロス削減は世界的に取り組むべき課題となっています。

つまり堆肥化は、単なる生ごみ処理の方法ではなく、持続可能な社会をつくるための重要なソリューションとして注目されているのです。

堆肥化のメリット

堆肥化は、単に生ごみや食品残渣を減らすためだけのものではありません。ここでは、特に企業が堆肥化に取り組むことで得られるメリットを紹介します。

(1)生ごみを捨てる手間・廃棄するためのコストが軽減できる

企業が食品残渣を堆肥化する最大のメリットは、処理にかかる手間とコストを軽減できることでしょう。

食品残渣を処理する場合、産業廃棄物として外部委託するか焼却処理するのが一般的です。しかし、生ごみの運搬や焼却にコストがかかり、量が増えるほど負担が大きくなることが課題になります。

その点、堆肥化を行うと処理する生ごみの量は物理的に少なくなり、コストも大幅に削減できるのです。

NTTビジネスソリューションズが提供する業務用生ごみ処理機「フォースターズ(FOURSTARS)」の場合、食品残渣を一次発酵物にする過程で最大10分の1まで減容させることができます。

あわせて読みたい関連記事

(2)生ごみ処分にかかる環境負荷(CO2排出)を軽減できる

堆肥化によって処分する生ごみの容量が減ると、運搬と焼却で発生するCO2の排出量も削減されます。

企業が「環境」「社会」「経済」 の3つの観点から持続可能な社会を目指す取り組みは、サステナビリティ経営にもつながるでしょう。

あわせて読みたい関連記事

(3)堆肥を農家や地域に還元できる(循環型社会への貢献)

自社で生成した堆肥を地域の農家に提供することで、循環型社会への貢献にもつながります。「食品残渣→堆肥→農産物」というサイクルが生まれ、地産地消の資源循環モデルをつくることができるでしょう。

こうした取り組みは、ステークホルダーからの信頼獲得や企業イメージの向上にもつながり、CSR(企業の社会的責任)活動としても価値があるものです。

あわせて読みたい関連記事

(4)衛生的な環境づくりにつながる

コンポストを導入して食品残渣を堆肥化することは、衛生的な環境づくりという点でもメリットがあります。生ごみを溜め込まず素早く処理できるため、悪臭や害虫の発生を防げるのです。

工場やバックヤードの衛生環境が整えば、従業員のエンゲージメント向上にもつながるでしょう。

NTTビジネスソリューションズの「地域食品資源循環ソリューション」とは

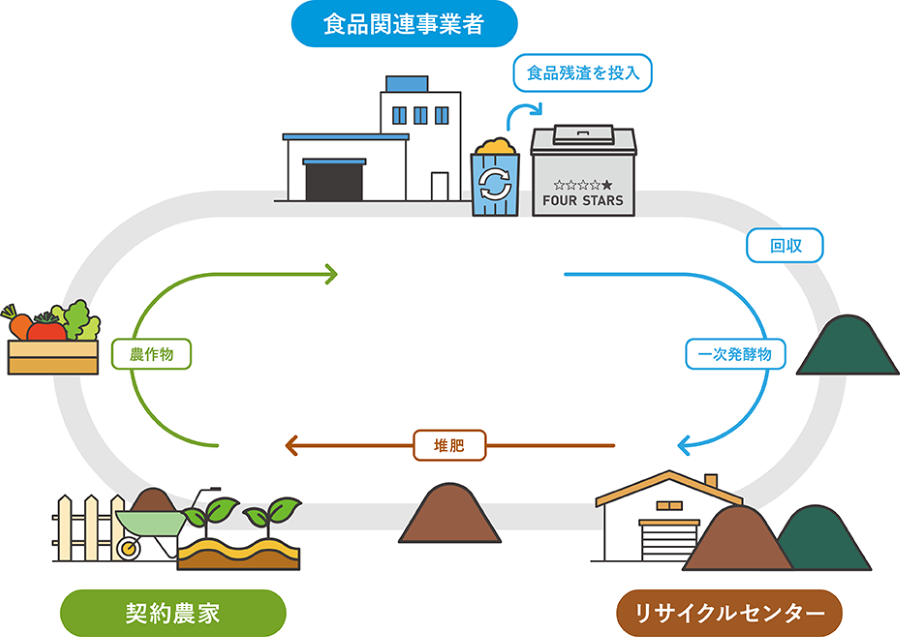

NTTビジネスソリューションズが提供する「地域食品資源循環ソリューション」は、食品残渣を堆肥化し、その堆肥を契約農家で活用してもらうという資源循環の仕組みです。

このソリューションによって、以下の3つに対する貢献ができます。

1つ目は資源循環への貢献です。食品加工工場やスーパーマーケットなどから出る食品残渣を堆肥化することで、単なる「ごみ」から「資源」へとリサイクルさせることができます。企業は食品残渣処理に関する課題を、新たな価値創造の機会へと転換できるでしょう。

2つ目は、地産地消への貢献です。生成された高品質な堆肥は地元の農家によって再利用されます。さらに、そうして育った農作物が、地域のスーパーで消費者に提供された事例も。この循環は地域の食を支えるだけでなく、地域経済の活性化にもつながります。

そして3つ目は、CO2削減への貢献です。業務用生ごみ処理機によってつくられる一次発酵物は、生ごみのときと比べて最大10分の1まで減容されます。そのため、廃棄物の運搬と焼却によって発生するCO2の排出量も同時に削減できるのです。

環境配慮やコスト削減だけでなく、地域の資源循環に対する貢献ができるという点は「地域食品資源循環ソリューション」の大きな特長だといえます。

「地域食品資源循環ソリューション」についてもっと詳しく

https://www.nttbizsol.jp/service/foodwaste-recyclingsolution/

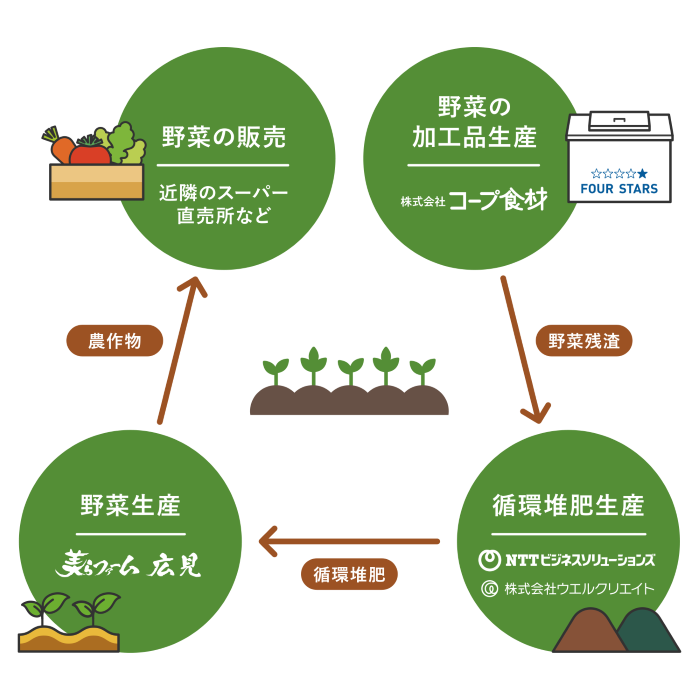

堆肥を活用した資源循環事例(株式会社コープ食材様×美らファーム広見様)

「地域食品資源循環ソリューション」の事例として、株式会社コープ食材様と美らファーム広見様の取り組みを紹介します。

ミールキットを製造する株式会社コープ食材様は、製造過程で発生する食品残渣の処理に課題を抱えていました。そこで導入したのが、NTTビジネスソリューションズの「地域食品資源循環ソリューション」です。

食品残渣を単に堆肥化するだけでなく、取引生産者である美らファーム広見様にその堆肥を活用してもらい、できた作物で再びミールキットをつくるという循環を実現されました。

これは、企業と農業が連携することで廃棄物を資源に変える循環のモデルケースといえるでしょう。詳しくは、ぜひ以下の記事をご覧ください。

あわせて読みたい関連記事

堆肥化で循環型社会への貢献を始めてみよう

堆肥化は、単に生ごみを分解して堆肥をつくる方法に留まらず、廃棄コスト削減や環境負荷軽減、地域農業の支援、そして企業価値の向上など多方面にわたる効果をもたらします。

持続可能な社会への貢献がますます求められる中、企業が食品残渣を堆肥化することは、今後さらに注目したい取り組みとなるでしょう。

NTTビジネスソリューションズの「地域食品資源循環ソリューション」は、食品残渣を堆肥化する取り組みをサポートするサービスです。循環型社会への貢献と持続可能な経営の実現に向けて、ぜひこのソリューションをご活用ください。

https://www.nttbizsol.jp/service/foodwaste-recyclingsolution/

参考資料一覧(ページ数は、参考文献内の表記に準じています)

- ※1 農林水産省「食品ロスとは」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_4.html - ※2 ELEMINIST「フランスで2024年から『家庭でのコンポスト義務化』スタート」

https://eleminist.com/article/3186

あわせて読みたいナレッジ

関連製品

Bizナレッジキーワード検索

- カテゴリーから探す

- 快適なオフィスの実現

- 生産性向上

- 労働力不足の解消

- セキュリティー対策

- ビジネス拡大

- 環境・エネルギー対策