ICTで経営課題の解決に役立つコラムを掲載

コンポストとは?仕組みと種類、企業の導入メリット、導入事例を解説

コンポストとは、生ごみや有機廃棄物を微生物の働きによって分解し、栄養豊富な堆肥に変えることができる装置です。

SDGsや持続可能な循環型社会に対する関心の高まりに伴って、個人だけでなく企業でもコンポストへの注目が集まっています。

この記事では、コンポストの仕組みや種類、そして企業が業務用コンポスト(業務用生ごみ処理機)を導入するメリット、導入事例などについて紹介します。

コンポストとは

コンポストとは、生ごみなどの有機物を微生物の力で発酵・分解させ、堆肥(compost)をつくる装置、またはその手法や仕組みのことであり、複数の意味をもった言葉です。この記事では、コンポスト=堆肥をつくる装置としてご紹介していきます。

まずはコンポストの基本を押さえていきましょう。

コンポストの役割

コンポストは、家庭や企業から出る生ごみや枯れ葉などの有機廃棄物を微生物の働きで分解し、堆肥として再利用する装置です。

- ※「コンポスター」も「コンポスト」と同じく堆肥をつくる装置を意味しますが、この記事では「コンポスト」に統一します。

この堆肥は土壌の肥料や改良材として使われ、植物の生育を助けるなど自然界の循環システムを手助けすることができます。

つまりコンポストは単なるごみの処理装置ではなく、「価値ある資源=堆肥」として土に還す資源循環の取り組みに寄与する装置といえるでしょう。

コンポストの仕組み

コンポストの仕組みは、微生物が有機物を分解する自然界のプロセスを再現しています。具体的には、微生物や細菌類などが生ごみや落ち葉などの有機物を分解するというプロセスです。

人が行うのは生ごみを追加することと、定期的に「切りかえし」と呼ばれる撹拌作業を行うことだけです。

有機物は微生物の分解により、数週間から数ヶ月かけて悪臭のしない栄養豊富な堆肥に変わっていきます。

「堆肥」と「肥料」の違い

堆肥と肥料はどちらも植物の成長を助けるために使用されるものですが、そのつくり方や役割には違いがあります。

堆肥は、微生物の働きによって、生ごみや落ち葉などの有機物を自然の循環過程で分解してつくられます。水はけや保水性を改善する土壌改良材としての役割が大きく、土壌の健康を長期的に改善する効果が期待できるものです。

一方で肥料は、植物が必要とする栄養素(窒素・リン酸・カリウムなど)を、すぐに吸収できる形で配合したものです。植物に直接栄養を与えるサプリメントのような役割だといえます。短期間で植物の育成を促すためには便利ですが、適切に使用しないと環境に悪影響を及ぼすこともあります。

自然由来の堆肥は、土壌環境を長期的に改善する点で、持続可能な農業や園芸に欠かせない存在なのです。

「家庭用コンポスト」と「業務用コンポスト」の違い

コンポストは大きく分けて、家庭用コンポストと業務用コンポスト(業務用生ごみ処理機)があります。これらの主な違いは、容量や処理能力、機能です。

家庭用コンポストは、1日に出る家庭の生ごみ量に対応しており、数リットル~100リットル程度のものが主流。庭やベランダなどに置けるコンパクトな設計が特徴です。

一方、業務用コンポスト(業務用生ごみ処理機)は1日あたり数百リットルから数千リットルという大量の食品残渣に対応しています。食品工場やセントラルキッチン、スーパーマーケットなどから出る大量の有機廃棄物をパワフルに処理することが可能です。

業務用コンポストの多くは電動で、温度管理や撹拌を自動で行うなど、効率性と衛生管理を重視したものが中心となっています。

業務用コンポスト(業務用生ごみ処理機)の種類やメリットについては、以下の記事でより詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

あわせて読みたい関連記事

企業が業務用コンポストを導入するメリット

食品関連事業を扱う企業が業務用コンポスト(業務用生ごみ処理機)を導入することには、どんなメリットがあるのでしょうか?

(1)食品残渣処理のコスト削減になる

企業が業務用コンポストを導入する最大のメリットは、食品残渣処理のコストを削減できる点でしょう。

これまで大量に廃棄処理していた生ごみをコンポストで堆肥化することにより、廃棄にかかっていたコストを抑えることができます。

また堆肥として再利用することにより、廃棄物の量そのものを減少させることも可能です。その堆肥を自社の農地や提携農家で利用できれば、化学肥料の購入費用削減にもつながります。

(2)CSR活動につながる

業務用コンポスト(業務用生ごみ処理機)の導入は、CSR(企業の社会的責任)活動の一環にもなるでしょう。

CSR活動とは、企業が事業活動を通じてステークホルダー(従業員、顧客、地域社会など)に対して責任ある行動をとることです。

生ごみのリサイクルによって環境負荷を減らす取り組みは、地域社会からの企業イメージを向上させるだけでなく、従業員のエンゲージメント向上にもつながる可能性があります。

(3)サステナビリティ経営につながる

企業のサステナビリティ経営にもつながる点も期待できるでしょう。サステナビリティ経営とは、企業が「環境」「社会」「経済」 の3つの観点から持続可能な状態をめざす経営スタイルのことです。

業務用コンポスト(業務用生ごみ処理機)による資源管理を通じて、地球環境への負荷を軽減できるだけでなく、廃棄物の削減とリソースの有効活用も実現します。

これは、環境や社会への配慮のみならず、企業としての利益を長期的に生み出していく経営戦略としても有効だといえるでしょう。

(4)職場の衛生環境を改善できる

生ごみを溜め込まず迅速に処理することで、悪臭や害虫の発生を防ぎ、バックヤードなどの職場環境を清潔に保つことができます。

また、職場全体でサステナビリティやSDGsに対する理解が深まるという教育的効果も期待できます。

業務用コンポスト(業務用生ごみ処理機)の種類

業務用コンポスト(業務用生ごみ処理機)には、主に「バイオ式」「乾燥方式」「炭化方式」の3種類があります。それぞれどのような特徴があるか見ていきましょう。

(1)バイオ式

バイオ式コンポストは微生物の働きを利用して生ごみを分解する方式で、「堆肥型」と「消滅型」の2種類があります。

堆肥型は生ごみを堆肥としてリサイクルする方法で、生成された堆肥は栄養価が高く、畑などで再利用できるのが特徴です。一方、消滅型は生ごみを水やガスに分解し、処理後の残渣をほとんど残さないことが特徴です。

(2)乾燥方式

乾燥方式コンポストは、生ごみに温風や熱を加えて水分を蒸発させることで、その量を減らす方式です。

熱を加えることで雑菌や病原菌を死滅させることができるため、衛生的なのが特徴です。ただし、バイオ式に比べて処理後の残渣が多く残り、後処理に手間がかかる場合もあります。

(3)炭化方式

炭化方式コンポストは、生ごみを高温で炭化させる方式です。

乾燥方式よりも残渣の量を減らせることが特徴で、生成された炭は燃料として再利用することもできます。

NTTビジネスソリューションズの「地域食品資源循環ソリューション」とは

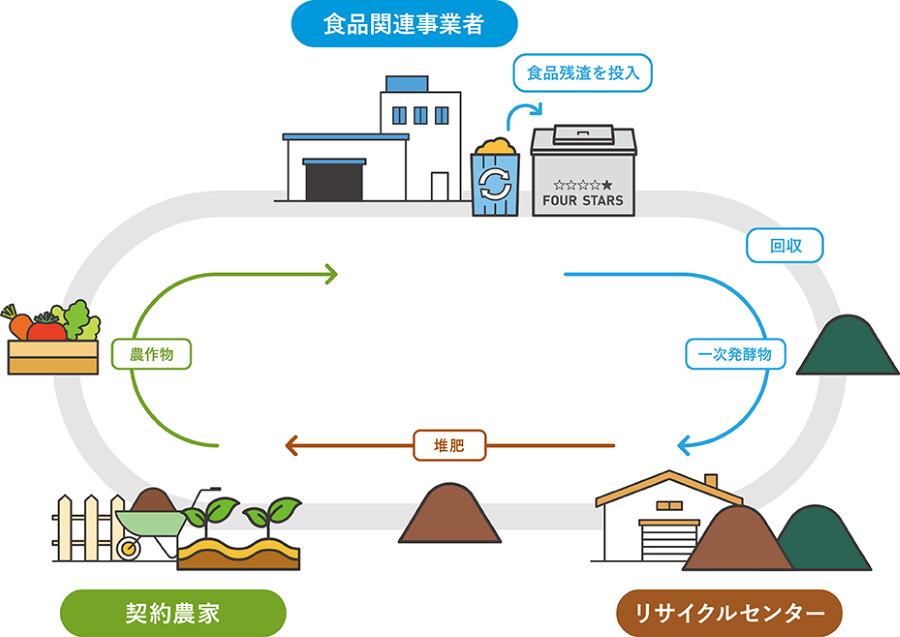

NTTビジネスソリューションズが提案する「地域食品資源循環ソリューション」は、地域で発生する食品残渣(業務用生ごみ)を堆肥化してリサイクルし、持続可能な地域社会の実現をめざす仕組みです。

食品残渣の処理は多くのコストがかかり、食品加工工場やスーパーマーケットなど多くの食品関連事業者にとって課題になっていることでしょう。このソリューションでは業務用生ごみ処理機「フォースターズ(FOURSTARS)」で食品残渣を効率的に堆肥化するため、処理コストを大幅に削減することができます。

また、食品残渣の堆肥化によって、一次発酵物の容量は生ごみのときと比較して最大10分の1までに減少し、ごみとして焼却する分も大幅に減ります。そのため、運搬や焼却で発生するCO2の削減にもつながります。

そして、つくられた高品質な堆肥は、契約農家で農作物の生産に役立てられます。コスト削減や環境配慮だけでなく、地域の資源循環に対する貢献度が高い点も「地域食品資源循環ソリューション」の大きな特徴です。

こうした取り組みは、CSRやサステナビリティ経営の強化にもつながるでしょう。

「地域食品資源循環ソリューション」についてもっと詳しく

https://www.nttbizsol.jp/service/foodwaste-recyclingsolution/

食品残渣発酵分解装置「フォースターズ(FOURSTARS)」の導入事例・循環事例

実際に、「地域食品資源循環ソリューション」を活用いただいた事例を見ていきましょう。

導入事例:スーパーマーケット(サミット株式会社様)

スーパーマーケットを展開するサミット株式会社様では、食品残渣発酵分解装置「フォースターズ(FOURSTARS)」を導入し、大量に発生する食品残渣を効率的に処理しています。

元々は、1店舗当たり1日約100kgの食品残渣が生じており、その処理コストが課題でした。しかしフォースターズを導入してからは、食品残渣の容積は10分の1まで減少。廃棄にかかるコストはもちろん、CO2の排出量削減にもつながりました。

導入背景や選定理由、導入の効果などについては、ぜひ以下の記事からチェックしてみてください。

あわせて読みたい関連記事

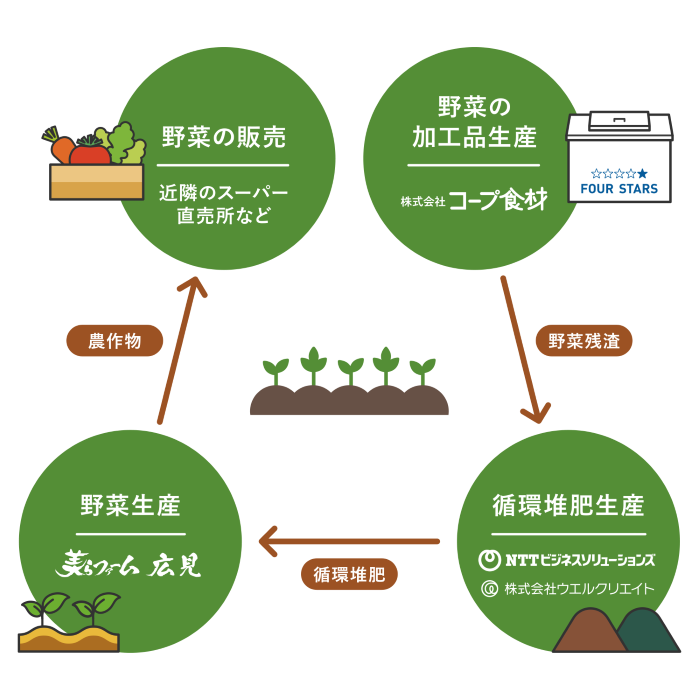

循環事例①:食品加工業×農業法人(株式会社コープ食材様×美らファーム広見様)

ミールキットを製造する株式会社コープ食材様は、野菜生産を行っている美らファーム広見様と連携し、食品残渣から生まれた高品質な循環堆肥を野菜の生産に活用しています。

食品残渣の処理コストを抑え、循環肥料を農業へと活用する仕組みの事例は、以下の記事から詳しくご覧いただけます。

あわせて読みたい関連記事

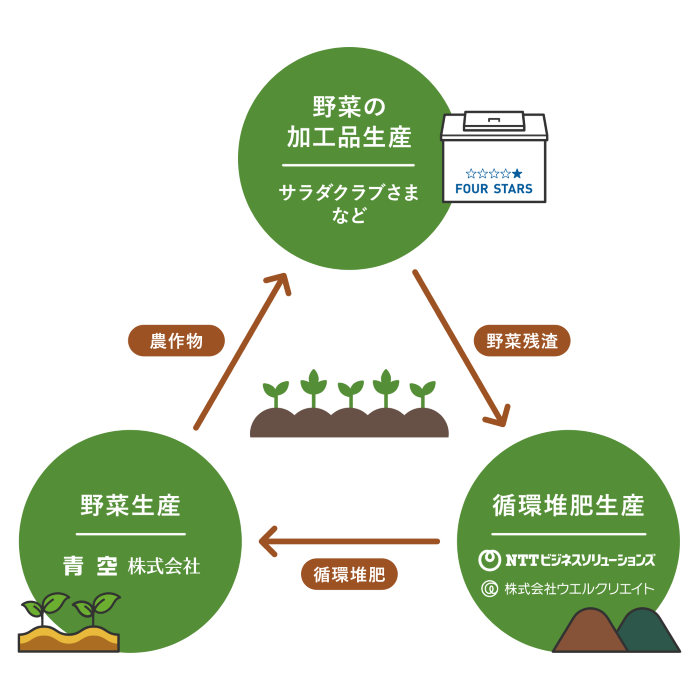

循環事例②:食品加工業×農業法人(青空株式会社様)

パッケージサラダの製造・販売を行うサラダクラブ様などと、レタスやキャベツを生産している青空株式会社様は、野菜の加工段階で発生する食品残渣を循環堆肥へ、そして野菜の生産へと活用しています。

以下の記事では、導入背景や効果についてより詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

あわせて読みたい関連記事

業務用生ごみ処理機で持続可能な経営と暮らしを

企業が業務用生ごみ処理機を導入することは、持続可能な経営の実現や職場の衛生環境の改善などのメリットがあります。

また、企業のCSR(企業の社会的責任)活動やサステナビリティ経営の取り組みとしても積極的に活用できるため、社会的な意義も大きいといえるでしょう。

NTTビジネスソリューションズの「地域食品資源循環ソリューション」は、このような生ごみ処理の取り組みをサポートする総合サービスです。ぜひ、持続可能な経営と暮らしの実現に向けて、このソリューションをご活用ください。

「地域食品資源循環ソリューション」に関する資料やお問い合わせは、以下をご覧ください。

https://www.nttbizsol.jp/service/foodwaste-recyclingsolution/

あわせて読みたいナレッジ

関連製品

Bizナレッジキーワード検索

- カテゴリーから探す

- 快適なオフィスの実現

- 生産性向上

- 労働力不足の解消

- セキュリティー対策

- ビジネス拡大

- 環境・エネルギー対策