ICTで経営課題の解決に役立つコラムを掲載

サステナビリティ経営とは?定義と必要性、メリット、事例をわかりやすく解説

近年注目されているサステナビリティ経営。気候変動や資源枯渇などの環境問題に配慮し、企業が持続可能な社会の実現に貢献しながら経営をしていくことを意味します。

この記事では、サステナビリティ経営の定義や必要性、企業が取り組むメリット、具体的な成功事例について解説します。

サステナビリティ経営とは

サステナビリティ経営とは、企業が持続可能な社会の実現をめざしながら経営するスタイルのことです。

ここでは、サステナビリティ経営の定義や重視されるようになった背景について学んでいきましょう。

サステナビリティ経営の定義

サステナビリティとは「持続可能性」を意味します。未来の世代が必要な資源を確保し、社会を長期的に持続させていくための考え方です。

その上でサステナビリティ経営は、企業が「環境」「社会」「経済」 の3つの観点から持続可能な状態をめざす経営となります。

これら3つの観点に加え、企業としての利益を長期的に生み出していくことも、サステナビリティ経営の戦略として重要だといえるでしょう。

サステナビリティ経営が求められる背景

サステナビリティ経営が求められる背景には、地球規模の環境問題や社会的不平等の深刻化があります。

特に気候変動問題は深刻さを増しており、2015年に採択されたパリ協定では「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という国際的な目標が設定されました。

この目標達成のため、COP25(国連気候変動枠組条約第25回締約国会議)をはじめとする国際会議で議論が重ねられ、世界全体で地球温暖化対策が加速しています。

こうした国際的な潮流を受け、日本国内でも政府が具体的な方針を掲げており、企業は目標達成に向けた取り組みが求められています。例えば、温室効果ガスの排出削減目標や、食品ロス削減に向けた食品リサイクル率の目標など。企業が取り組むべき課題はより明確になっているのです。

これらの政策的な要請に加え、消費者や投資家の意識が変化していることも背景の1つです。特に、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)の普及により、企業には経営の透明性や社会課題への貢献がより一層求められるようになっています。

企業は単なる利益追求から脱却し、社会全体の持続可能な発展に寄与することが期待されているのです。サステナビリティ経営は、企業が社会的責任を果たしつつ、長期的な競争力を維持するための重要な戦略だといえるでしょう。

「SDGs」「CSR」「ESG」との違い

サステナビリティ経営に関連して、「SDGs」や「CSR」「ESG」といった言葉を耳にする機会も増えているのではないでしょうか。

これらはそれぞれ異なる意味を持っていますが、独立した概念ではなく相互に関連しあっています。しっかり理解しておきましょう。

SDGsとは

SDGsとは「Sustainable Development Goals」の略で、持続可能な開発目標を意味します。これは「持続可能な世界を実現する」ことをめざし、2030年までを達成期限とした国際的な目標です。

「貧困をなくそう」「産業と技術革新の基盤をつくろう」「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」など、17のゴールと169のターゲットで構成されており、政府や企業、市民など、SDGsの達成に向けてあらゆる主体が協力することを求められています。

つまりSDGsは、サステナビリティ経営において、取り組むべき社会課題を具体的に示す「道しるべのような役割」を果たしているといえます。

CSRとは

CSRとは「Corporate Social Responsibility」の略で、企業の社会的責任を意味します。これは、企業が利益追求だけでなく、事業活動を通じて社会や環境へ与える影響に責任を持つという考え方です。

例えば、従業員の労働環境改善、地域社会への貢献、環境保護活動などが挙げられるでしょう。

CSRは、サステナビリティ経営の基盤となる考え方です。「環境」「社会」「経済」の観点のうち、特に社会(Social)の側面と強く関連します。

ESGとは

ESGとは、「環境(Environment)」「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」の3つの頭文字を取った言葉であり、これらを考慮した投資活動や経営活動を意味します。

元は、投資家が企業の長期的な成長性やリスクを評価するための視点として用いた概念です。

ESGへの配慮はサステナビリティ経営そのものであり、SDGsを達成するための手段ともいえるでしょう。

サステナビリティ経営のメリット

サステナビリティ経営は、企業にとっていくつかのメリットをもたらします。ここでは、代表的な3つのメリットを解説します。

(1)企業イメージの向上につながる

サステナビリティ経営への取り組みによって、企業のイメージ向上が期待できます。なぜなら、環境問題や社会課題に真摯に取り組む姿勢は、消費者・投資家・取引先といった多様なステークホルダーからの信頼を獲得することにつながるためです。

この信頼は、製品やサービスの選択、投資判断において有利に働く可能性もあります。それが、新たなビジネスチャンスや顧客層の拡大、中長期的な企業価値の向上に寄与するともいえるでしょう。

(2)社会課題に貢献できる

サステナビリティ経営を行うことで、企業は社会課題の解決に対して直接的な貢献ができます。

例えば、食品ロス対策としてNTTビジネスソリューションズの「地域食品資源循環ソリューション」を活用すれば、資源の有効活用と環境負荷の低減を両立できるでしょう。

こうした取り組みは、CSR(企業の社会的責任)を果たすだけでなく、新たな事業機会の創出にもつながる可能性があります。

(3)従業員のエンゲージメント向上につながる

企業のサステナビリティに対する姿勢は、従業員の働きがいやエンゲージメント向上にも影響を与えるでしょう。「自社が社会に貢献している」という実感は、従業員の誇りや仕事へのモチベーションにつながるはずです。

また、「この企業で働きたい」と考える優秀な人材を引きつける要因ともなり、採用競争力の強化にもつながります。

結果として、組織全体の活性化と持続的な企業成長を支える基盤となるでしょう。

サステナビリティ経営の実践方法

サステナビリティ経営を成功させるためには、まず具体的な実践方法を理解することが重要です。

(1)SDGsの理解

サステナビリティ経営の基本は、まずSDGsの理解です。

企業は、自社の事業活動がSDGsのどのゴールとターゲットに関連しているのか把握し、それに基づいて戦略を立てる必要があります。

例えば、「環境保護」「貧困削減」「ジェンダー平等」など。多岐にわたる目標に対して、どのように貢献できるかを考えてみましょう。

(2)課題の洗い出しと目標の設定

次は、自社が直面する課題を洗い出し、それに基づいて適切な目標設定をすることが必要です。

例えば食品残渣における課題は、その処理方法やコスト、資源再利用の効率などが課題になることが多いです。

以下の記事ではより詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

あわせて読みたい関連記事

(3)取り組みの進捗管理

設定した目標に向かって健全な経営を進めるには、定期的な進捗管理が欠かせません。取り組みの進捗を定点観測し、必要に応じて計画を修正することも必要でしょう。それによって、目標達成に向けた道筋がより明確になります。

社内での定期会議を行うなど、関係者全員が状況を把握し、協力して取り組んでいくことがサステナビリティ経営を成功させる鍵かもしれません。

NTTビジネスソリューションズの「地域食品資源循環ソリューション」とは

サステナビリティ経営を推進するには、課題の特定から目標設定、進捗管理までの一連のプロセスが不可欠です。とはいえ、自社だけで最適な解決策を見つけ、実行するのはハードルが高く感じることもあるでしょう。

そこで解決策の1つとしてご紹介したいのが、NTTビジネスソリューションズの「地域食品資源循環ソリューション」です。

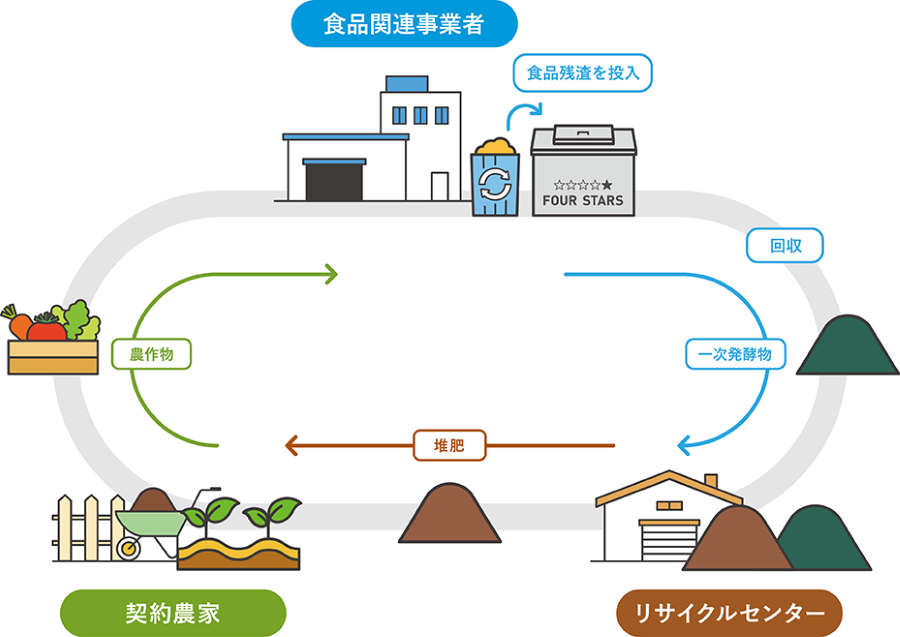

このソリューションは、食品工場やセントラルキッチン、スーパーマーケットなどから排出される食品残渣(業務用生ごみ)を、単なるゴミではなく「資源」として捉え、効率的に再生利用する仕組みです。

具体的には、食品工場などから出た食品残渣(業務用生ごみ)を、食品残渣発酵分解装置「フォースターズ(FOURSTARS)」で発酵・分解。それらを回収して堆肥にし、契約農家に提供することで循環型社会を実現します。

食品残渣を堆肥化することによって、一次発酵物として運送する容量は生ごみのときと比較して最大10分の1までに低減させることができます。ごみとして焼却する分も大幅に減少するため、運搬や焼却よって排出されるCO2の低減につながるのもメリットです。

さらに、再生資源を地域農業で活用してもらうことで、循環型の経済モデル(サーキュラーエコノミー)実現にも貢献できます。

廃棄物処理コストの削減と地域経済の活性化、資源循環など社会課題へ取り組みができるという点で、「地域食品資源循環ソリューション」はサステナビリティ経営を力強くサポートします。

「地域食品資源循環ソリューション」についてもっと詳しく

https://www.nttbizsol.jp/service/foodwaste-recyclingsolution/

サステナビリティ経営の事例

スーパーマーケットを展開するサミット株式会社様は、「みんながワクワクするスーパーマーケット」をめざして2021年から重点的に社会課題に向き合ってこられました。その取り組みのうちの1つが、地域食品資源循環ソリューションの導入です。

元々、野菜を加工する時に発生する残渣は、一部を廃棄処分し一部をリサイクル処理にまわしていました。とはいえ、輸送時の環境負荷やコストが課題だったのです。

そんな中、地域食品資源循環ソリューション導入の決め手になったのは、食品残渣を堆肥化できるという点。また、その堆肥を契約農家で再利用できるということも、大きなメリットに感じていただきました。

食品残渣の処理コスト削減と環境問題への取り組みは、まさにサステナビリティ経営の実例といえるでしょう。詳しくはぜひ以下の記事をご覧ください。

あわせて読みたい関連記事

サステナビリティ経営で持続可能な未来をつくろう

サステナビリティ経営は、いまや一部の先進企業だけのものではなく、すべての企業が長期的に存続していくために不可欠な経営戦略といえます。

その中で、NTTビジネスソリューションズが提案する「地域食品資源循環ソリューション」は、食品残渣処理やリサイクルに関する課題の解決、ならびに地域経済の活性化や資源循環の貢献につながる仕組みです。

ぜひ自社でのサステナビリティ経営の取り組みを進め、持続可能な未来をつくり上げていきましょう。

NTTビジネスソリューションズの「地域食品資源循環ソリューション」に関する資料やお問い合わせは、以下をご覧ください。

https://www.nttbizsol.jp/service/foodwaste-recyclingsolution/

あわせて読みたいナレッジ

関連製品

Bizナレッジキーワード検索

- カテゴリーから探す

- 快適なオフィスの実現

- 生産性向上

- 労働力不足の解消

- セキュリティー対策

- ビジネス拡大

- 環境・エネルギー対策