ICTで経営課題の解決に役立つコラムを掲載

食品リサイクル法とは?対象や企業による取り組みをわかりやすく解説

食品リサイクル法とは、食品廃棄物の発生抑制と資源としての再利用を推進するために2000年に制定された法律で、正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」です。

本記事では、食品リサイクル法の目的や制定された背景、対象者、事業者に求められる取り組み等についてわかりやすく解説します。

食品リサイクル法とは

食品リサイクル法(正式名称:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)は、食品廃棄物の排出抑制と再生利用を推進するために2000年に制定された法律です。

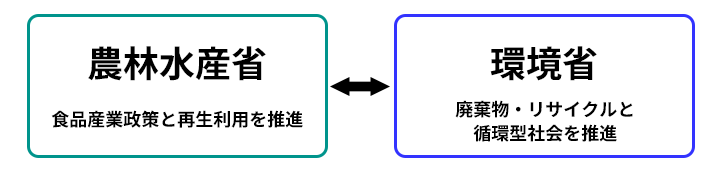

この法律の主務官庁は農林水産省および環境省であり、両省が連携して制度の運用や基本方針の策定を行っています。

また、本法律は食品廃棄物削減や循環型社会の実現を目的とした省庁横断型の法律であり、農林水産省・環境省をはじめ複数の省庁が関与している点も特徴です。

農林水産省:食品産業政策や食品循環資源の再生利用に関する方針を担当

環境省:廃棄物・リサイクル政策や循環型社会形成推進に関する施策を担当

公式情報は、以下の各省庁ページでも確認できます。

農林水産省「食品リサイクル法」ページ

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_6.html

環境省「食品リサイクル法について」ページ

https://www.env.go.jp/recycle/food/01_about.html

制定の背景

食品リサイクル法が制定された背景として、資源の大量生産・大量消費・大量廃棄に伴う焼却処理によって、ダイオキシン問題が深刻化した点が挙げられます。

大量廃棄型社会から循環型社会へ移行する流れが強まる中で、同法が2000年に制定され、食品廃棄物削減や再生利用の取り組みがこれまで進められてきました。

現在の日本では環境問題への対策が必要なのはもちろんのこと、食料を輸入に依存している状況です。食料安全保障の観点からも食品廃棄物を資源としてとらえ、再利用する取り組みの強い推進が求められているといえます。

食品リサイクル法の対象はすべての「食品関連事業者」

食品リサイクル法の対象はすべての食品関連事業者で、一般消費者は含まれません。同法において、以下のように定められています。

この法律において「食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。

一 食品の製造、加工、卸売または小売を業として行うもの

二 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う

具体的には、食品の製造業者や加工業者、卸売業者、小売業者、飲食店、ホテルや結婚式場等、食品にまつわるすべての事業者が該当します。また、食品関連事業者の中でも、食品廃棄物の発生量が100トン以上にのぼる事業者には、管轄の地方農政局に対する定期報告が義務付けられている点についても理解が必要です。

対象となる食品廃棄物

食品リサイクル法の対象となる「食品廃棄物」については、以下のように定められています。

この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。

一 食品が食用に供された後に、または食用に供されずに廃棄されたもの

二 食品の製造、加工または調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの

つまり、食べ残しや、使用されずに廃棄されるもの、加工段階等で出てきた食べられないものが該当します。具体的には、レストランやカフェでの食べ残し、スーパーで期限切れとなり売れなくなった食品、食品の製造・加工・調理中に発生した野菜くず等が挙げられます。

食品関連事業者に求められる取り組み

食品リサイクル法では、食品関連事業者はまず食品廃棄物の発生を抑制する取り組みを行い、どうしても発生する廃棄物に関しては堆肥化等により再生利用することが求められています。このような取り組みにより、廃棄処分量の減少や、環境負荷が少ない循環型社会の実現に近づくと期待できます。

ここでは、食品関連事業者に求められる取り組みについて見ていきましょう。

食品廃棄物の発生を抑制

食品廃棄物の発生を抑制する、つまり食品資源を「使い切る」ための取り組み例について、業種別で分けると以下の通りです。

| 業種 | 取り組み例 |

|---|---|

| 食品製造業 |

|

| 卸・小売業 |

|

| 外食産業 |

|

| 共通 |

|

食品廃棄物のリサイクル

どうしても食品を使いきれない場合には、食品廃棄物を堆肥化・飼料化することでリサイクルに取り組むことも重要です。たとえば、食品廃棄物を発酵・分解し、地域内の農家に堆肥を提供することで資源として循環させる取り組みも実際に行われています。

食品リサイクル法で定められている、資源の再生利用に関する主な方法は以下の通りです。

| 主な方法 | 概要 |

|---|---|

| 飼料化 |

|

| 肥料化・堆肥化 |

|

| きのこ菌床 |

|

| メタン化 |

|

年間100トン以上の食品廃棄物を排出する事業者には定期報告義務がある

食品関連事業者のうち、年間の食品廃棄物排出量が100トン以上となる事業者には、地方農政局への「定期報告義務」が課されています。

この報告では、食品廃棄物の発生量や再生利用の実施状況等を毎年度提出する必要があり、適切な発生抑制やリサイクルの取り組みが行われているかを確認する役割を担っています。未報告の場合は、行政指導や罰則の対象になることもあります。

第九条 食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの(次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量および食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

引用:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第九条|e-Gov

あわせて読みたい関連記事

食品リサイクル法における「食品リサイクル・ループ」とは

食品リサイクル法における「食品リサイクル・ループ」とは、以下の3つの事業者等が連携しながら堆肥化した肥料等のリサイクルを推進し、地域の資源循環の仕組みを構築する制度です。

<3つの事業者>

- 食品関連事業者

- リサイクル業者

- 農林漁業者

たとえば、食品関連事業者が排出した食べ残しや調理くず等の食品残渣(業務用生ごみ)をリサイクル事業者が特定肥飼料へと変え、地域の農業者へ提供します。そこで新たな農業生産物等をつくり食品関連事業者へ提供されることで資源循環が実現します。

食品リサイクル・ループは「再生利用事業計画認定制度」とも呼ばれ、これらの事業計画が主務大臣の認定を受けると、廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可が不要となる特例を受けられる制度となっています。

食品リサイクル法と食品関連事業者の課題

食品リサイクル法の取り組みを実施するにあたり、食品関連事業者が直面しやすい課題について解説します。

食品循環資源の再生利用等実施率が未達

食品リサイクル法の基本方針によると、2029年までに食品循環資源の再生利用等実施率に関して、業種別で以下の目標が設定されています。

- 食品製造業:95%

- 食品卸売業:75%

- 食品小売業:65%

- 外食産業:50%

この目標に対し、2023年における再生利用等実施率は以下の通りです。

| 業種 | 2023年度 | 目標値 |

|---|---|---|

| 食品製造業 | 98% | 95% |

| 食品卸売業 | 74% | 75% |

| 食品小売業 | 66% | 65% |

| 外食産業 | 51% | 50% |

出典:令和5年度食品リサイクル法に基づく定期報告の取りまとめ結果の概要|農林水産省

目標はおおむね達成できているといえるものの、取り組みをさらに継続する必要があります。そのためには、各社が食品廃棄物をリサイクルする仕組みを構築することがポイントとなるでしょう。

リサイクルの取り組みにはコストがかかる場合がある

食品廃棄物を資源としてリサイクルする仕組みを構築するうえで、コスト負担が大きくなる場合が想定されます。設備の導入・維持費用がかかるだけでなく、業務プロセスの新たな再構築が必要になる点も懸念として挙げられます。

とくに中小企業においては、コスト負担が原因で取り組みを進めにくい状況もあるでしょう。そこで、なるべくコストを抑えて取り組みを進められるソリューションの検討が必要といえます。

初期投資不要でレンタル可能!食品リサイクルが実現する「地域食品資源循環ソリューション」について詳しく知る

初期投資不要で始められる「地域食品資源循環ソリューション」

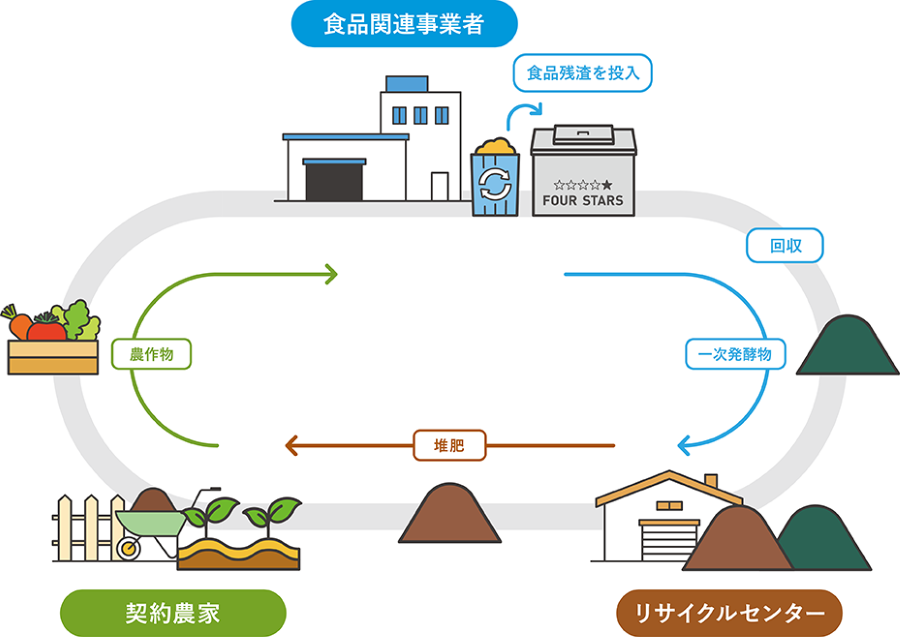

NTTビジネスソリューションズは、初期投資不要で始められる「地域食品資源循環ソリューション」を提供しています。これは、業務用生ごみである食品残渣を堆肥化し、農作物を新たに生み出すという食品リサイクルの循環形成に貢献するソリューションです。

食品工場等に「フォースターズ」と呼ばれる食品残渣発酵分解装置を設置することで、発生した食品残渣を装置が自動で堆肥化し、資源としてリサイクルできます。

利用時には、食品工場等で発生した食品残渣を装置に投入することで基本的な作業は完了するため、特別な技術やノウハウが不要ですぐに始められる点も特長の一つです。さらに、初期投資が不要のサブスクリプション型サービスのため、月額利用料で「フォースターズ」のレンタル利用が可能です。

上図は、リサイクルの流れを示したものです。まず、食品関連事業者さまで発生した食品残渣を「フォースターズ」に入れて一次発酵物として分解。その後、リサイクルセンターが回収してさらに発酵させ、堆肥化を進めます。その堆肥を契約農家さまに提供して農作物を新たに育て、できあがった農作物をさらに流通させます。

つまり、食品関連事業者さまの敷地内で食品廃棄物を有価値資源へと変換し、地域内の循環型社会づくりに寄与するソリューションです。

また、食品残渣のリサイクルによって、廃棄コストを低減できる点も特長です。あくまで一例となりますが、年間1,080トンもの生ごみを排出する野菜カット工場で廃棄費が年間2,600万円かかっていたところ、当ソリューションの導入後は1,500万円までコストダウンすることに成功しました。

また、「フォースターズ」を使用した発酵・分解段階では、いやなニオイがほとんど発生しません。焼却処理と比べてCO2排出量も大幅に削減できるため、環境負荷を軽減しながらリサイクルの流れが実現します。

「フォースターズ」についてさらに詳しい情報は、以下のリンクもご一読ください。

初期投資不要でレンタル可能!食品リサイクルが実現する「地域食品資源循環ソリューション」について詳しく知る

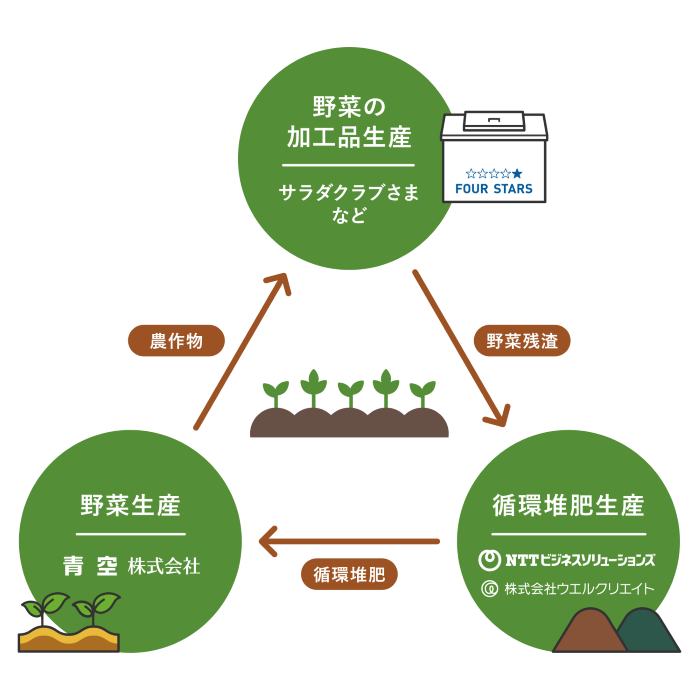

【導入事例】循環型農業を推進|青空株式会社様

レタスやキャベツを生産している青空株式会社様は、パッケージサラダの製造・販売を行うサラダクラブ様等と協働し、野菜の加工段階で発生する食品残渣を循環堆肥へ、そして野菜の生産へと活用しています。

発酵・分解処理を行った野菜残渣は高品質な循環堆肥に生まれ変わり、この堆肥をまた青空株式会社様が野菜の生産に活用し、再び野菜が加工されて市場に流通するという資源循環の仕組みを導入した事例です。

あわせて読みたい関連記事

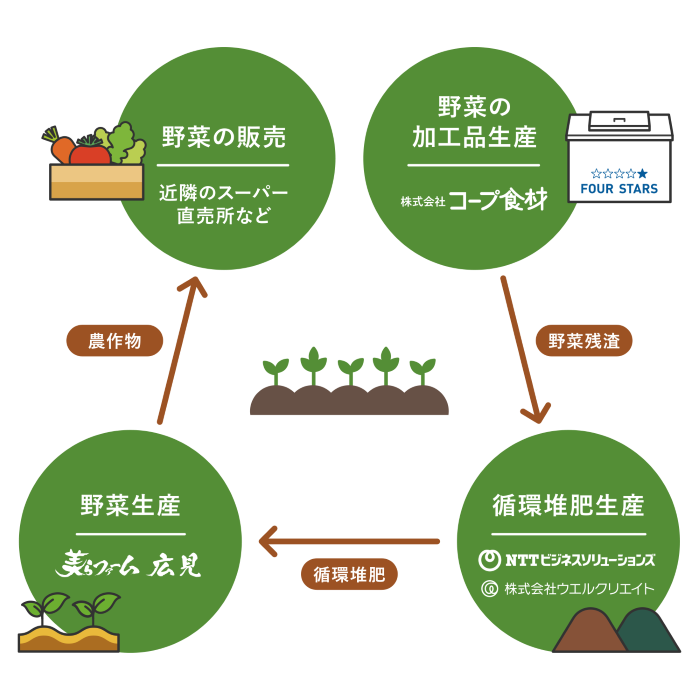

【導入事例】処理コストを抑えて循環肥料を活用|株式会社コープ食材様/美らファーム広見様

株式会社コープ食材様は、下ごしらえ済の食材や調味料をセットにしたミールキットを製造しています。ミールキットの製造過程では、大量の食品残渣が生じます。創業時から堆肥化には取り組んでいたものの、年間1,000万円以上のコストがかかる点が課題でした。

そこで、コストダウンをはかりながらも食品残渣を再利用することができる地域食品資源循環ソリューションへ変更。フォースターズで食品残渣を一次発酵物に発酵・分解。それを美らファーム広見様と連携し、さらに発酵させることで高品質な循環堆肥へと生まれ変わらせ、野菜の生産へ活用しています。

あわせて読みたい関連記事

まとめ

本記事では、いま食品関連事業者に求められている食品リサイクルの取り組みについて解説しました。

食品関連事業者として食品リサイクルの重要性を認識しつつも、「コスト負担の課題がある」「リサイクルのノウハウが不足している」等、さまざまなハードルに直面するケースも少なくありません。

そのような課題にお困りの場合、NTTビジネスソリューションズへご相談ください。「地域食品資源循環ソリューション」を通じて、コスト負担を抑えながら食品リサイクルの取り組みを推進できるようサポートしています。

以下のリンク先もご一読いただき、お気軽にお問い合わせください。

初期投資不要でレンタル可能!食品リサイクルが実現する「地域食品資源循環ソリューション」について詳しく知る

あわせて読みたいナレッジ

関連製品

Bizナレッジキーワード検索

- カテゴリーから探す

- 快適なオフィスの実現

- 生産性向上

- 労働力不足の解消

- セキュリティー対策

- ビジネス拡大

- 環境・エネルギー対策