ICTで経営課題の解決に役立つコラムを掲載

【開催レポート】DE&I推進に向けた試行錯誤 ~現場でどう進める?経営層・管理職・一般社員を巻き込む実践事例~

2025年4月15日(火)、グランフロント大阪のLINKSPARKにて、対面形式のイベント「DE&I推進に向けた試行錯誤 ~現場でどう進める?経営層・管理職・一般社員を巻き込む実践事例~」を開催しました。企業・自治体のD&I推進担当者や人事・総務部門の方々を中心に、約30名が来場しました。組織内での推進に向けたリアルな課題とヒントが共有される場となりました。

本イベントは3部構成で実施されました。第1部ではオムロンおよびNTT西日本のD&I推進に向けた取り組みと実践事例紹介、第2部ではパネルディスカッションによる意見交換が行われました。そして第3部ではAIを活用した体験型ワークショップを通じて、組織を巻き込むD&Iのあり方を深く探りました。

お伝えしたポイント

DE&I推進においては、「制度を整えるだけでなく、現場の理解と行動につなげる"風土づくり"と"個人の気づき"が不可欠である」ことを、実践事例・対話・AI体験を通して共有しました。制度・意識・行動をつなぐためには、経営層のコミットメント、上司による応援、継続的な対話やフィードバックの仕組みが重要であることが、参加者・登壇者の共通認識として浮き彫りになりました。

第1部:実践事例紹介 〜制度と風土の両輪で進める企業の工夫〜

オムロン株式会社の取り組み

登壇した森 督子氏(オムロン株式会社 グローバル人財総務本部 企画室 ダイバーシティ&インクルージョン推進課)は、グループ全体でD&I推進を円滑に行うため、"制度と現場の橋渡し"に重点を置いていると語りました。

「制度は整ってきたが、使われない・活かされないことがある。それを埋めるのが現場でのマネージャーの関わりです」と森氏。

実際の取り組みとして、オムロンでは理念に基づく対話を促進するセッションを繰り返し行い、組織の中にある無意識の思い込みに気づく機会を提供しています。

「人それぞれの働き方を尊重し、"誰ひとり取り残さない"という考えを現場に浸透させるには、対話と実体験が不可欠です」と強調されました。

また、LGBTQ+や障がいのある社員への理解促進、性別に関わらず誰もが育児・介護に関わることができる風土づくりなど、多面的なD&I推進に取り組んでいる点も紹介されました。

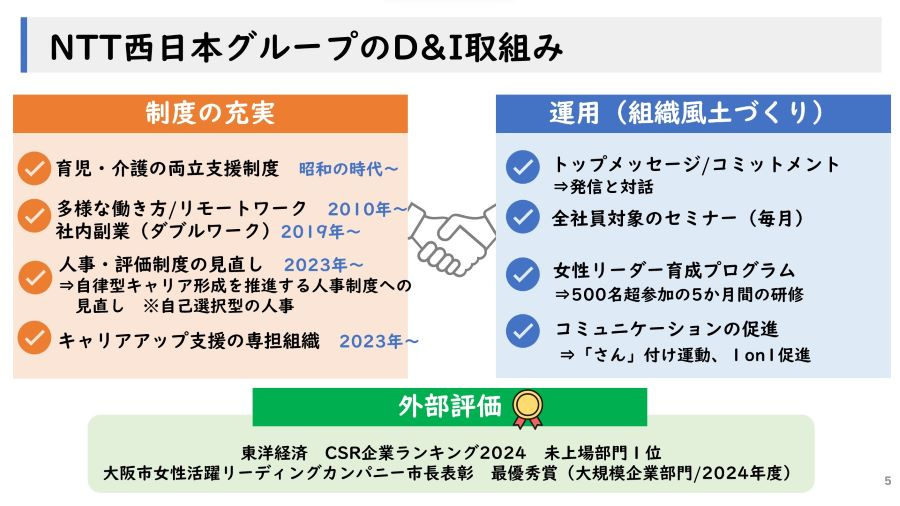

NTT西日本の取り組み

続いて登壇したのは甲斐 由記氏(NTT西日本 総務人事部 ESG推進室 ダイバーシティ推進担当)。NTT西日本グループ全体で女性活躍や障がい者雇用を進める中、特に重視しているのは「組織風土の変革」だと語りました。

「女性の管理職比率を上げる目標を掲げていますが、制度だけではなく、社員一人ひとりの意識をどう変えるかが重要です」と甲斐氏。

その一環として、同社では女性社員向けに半年間にわたる研修プログラムを実施。講師によるインプット研修、ラウンドテーブル形式の対話、総務人事部との1on1などを組み合わせることで、本人の気づきと成長を促しています。

「最初は自信がなかった女性社員が、周囲の応援やロールモデルに触れる中で"自分にもできるかもしれない"と思えるようになる。そこが大事です」

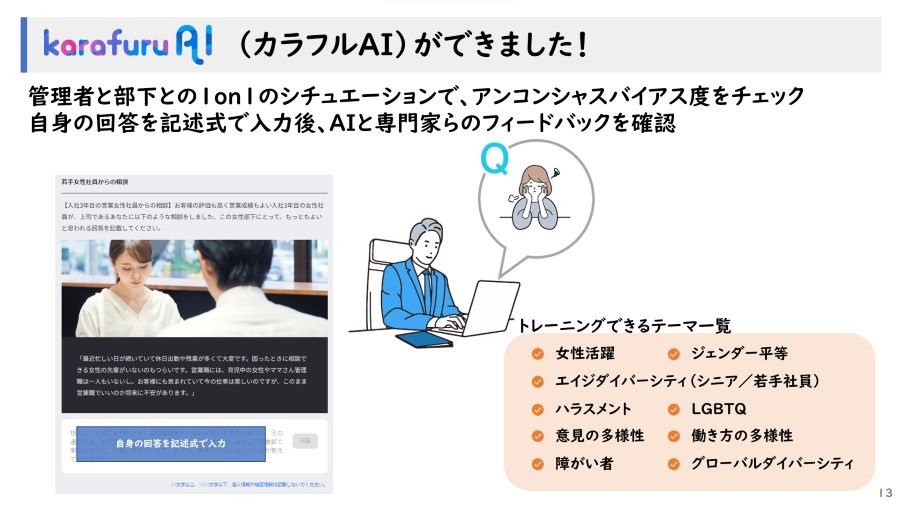

さらに、上司層に向けた「karafuru AI(カラフルAI)」の導入事例も紹介され、「自分の発言がどう伝わっているか、AIのフィードバックを通じて初めて気づいた」という声が多かったと報告。

「役職が上がるほど、他者に発言内容を指摘されることが減ります。AIを通じて自分と向き合う時間が行動変容のきっかけになっています」と語りました。

第2部:パネルディスカッション 〜DE&I推進の壁をどう乗り越えるか〜

続く第2部では、ファシリテーターに株式会社Woomax 代表取締役 青柳 未央氏をお迎えし、登壇者3名によるパネルディスカッションを実施。「"制度を作って終わり"ではない」「現場の理解と行動につなげるには何が必要か」など、率直な意見交換が行われました。

青柳氏(ファシリテーター):

「皆さんの実践事例を伺っていますと、DE&Iを推進する制度が整っていても、風土の醸成が難しい点に共通の課題がありますね。『やることはやってる』というのが企業側の本音だったりします。」

森氏(オムロン):

「"制度があるのに活用されない"ということはよく起きます。だからこそ、制度と現場の間にいる"上司"の役割が大事。現場での日々の言葉や態度こそが、組織の風土を決めます。」

甲斐氏(NTT西日本):

「弊社では『上司の応援があったからキャリアに踏み出せた』という声が多かったです。制度を設けるだけではなく、上司が部下の力を信じて、成長の背中を押す文化が重要です。」

青柳氏:

「とはいえ、DE&Iを"やらされている感"で捉えている現場も多いのでは?」

森氏:

「はい。でも、"やらされている感"があっても、継続的に関わることで"自分ごと化"されていくと信じています。そのためにも、研修や対話の"場づくり"を途切れさせないことが大切です。」

甲斐氏:

「AIの活用もそのひとつ。『karafuru AI(カラフルAI)』を使ってもらうと、"自分の思い込みに初めて気づけた"という声がたくさんありました。人から言われるより、AIに言われる方が素直に受け取れる場合もあるようです。」

参加者との質疑応答では、「評価制度と連動しないと本気で動かないのでは?」「社内での"逆差別"という声にどう向き合うべきか」など、現場と向き合う立場ならではの問いも投げかけられ、議論はさらに深まりました。

第3部:体験型ワークショップ 〜「karafuru AI(カラフルAI)」を使った"気づき"の体験〜

第3部では、NTT西日本が開発したAI対話トレーニングツール「karafuru AI(カラフルAI)」を活用したワークショップを実施。実際に参加者が1on1の場面設定に対して記述回答を行い、AIがリアルタイムでフィードバックする流れを体験しました。

参加者の多くが、「たった5分の体験なのに、驚くほど自分の"言い回しの癖"に気づけた」と感想を述べました。

ある参加者はこう話します:

「"共感しているつもり"になっていた自分に気づきました。AIから『共感表現が弱い』『提案が一方的』と言われて、思わず"たしかに"と。人に言われるとムッとする内容も、AIだと素直に納得できるのが不思議です。」

甲斐氏も補足します:

「管理職層の方には事前に全員体験していただきましたが、『これは難しい!』という反応が多かったです。役職が上がるほど"指摘されない立場"になるので、AIによる"自分との対話"が貴重だと感じていただけたようです。」

その後の交流会では、参加者同士の会話も自然と深まり、共通課題の共有や他社事例への興味など、ネットワーク形成のきっかけとなりました。

karafuru AIの詳細はこちら

https://www.nttbizsol.jp/service/karafuru-ai/

まとめ:データと対話で"気づき"を重ねる場に

今回のイベントでは、DE&I推進における「制度」「風土」「個の意識変容」に至るまで、幅広い実践と課題が共有されました。

特に印象的だったのは、「DE&Iは一人でやるものではない」ということ。組織を動かすには、トップのコミットメント、現場の納得感、そして継続的な対話とデータに基づく"気づき"の仕組みが不可欠だと、登壇者・参加者ともに共通の認識を得られたようです。

今後も「karafuru AI(カラフルAI)」は、日々の現場でDE&I推進に寄り添うツールとして、学びと変化の機会を提供してまいります。

あわせて読みたいナレッジ

関連製品

Bizナレッジキーワード検索

- カテゴリーから探す

- 快適なオフィスの実現

- 生産性向上

- 労働力不足の解消

- セキュリティー対策

- ビジネス拡大

- 環境・エネルギー対策