ICTで経営課題の解決に役立つコラムを掲載

女性活躍推進などDE&I推進のための企業風土醸成をサポートする

AIを使ったアンコンシャス・バイアストレーニング

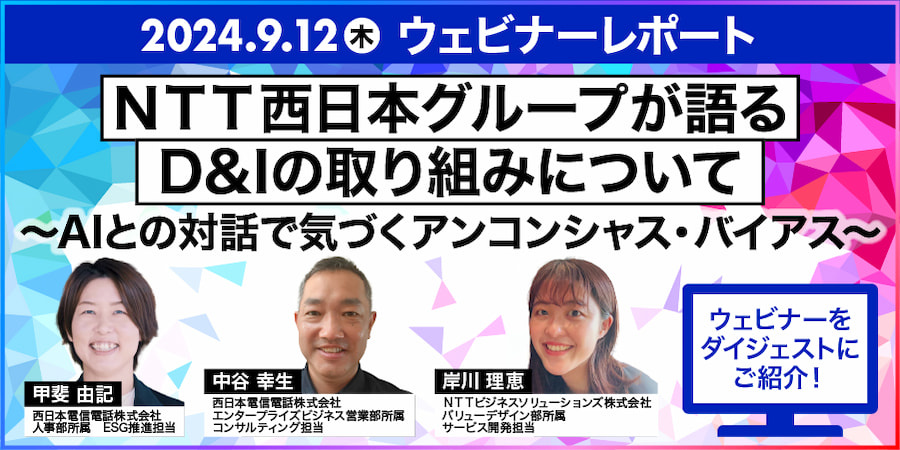

NTTビジネスソリューションズは、2024年9月12日(木)に「NTT西日本グループが語るD&Iの取り組みについて~AIとの対話で気づくアンコンシャス・バイアス※1~」を開催し、NTT西日本でESG推進※2を担当する甲斐氏、総務人事系のソリューション提案をする中谷氏、人工知能(生成AI)を活用した新規事業開拓に挑む岸川氏の3名で、これからのダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)※3を変える、NTT西日本グループのチャレンジについて、語っていただきました。

お伝えしたいポイント

- NTT西日本グループの風土醸成に向けた取り組み

透明性の高い職場環境づくりとボトムアップの声を実現する施策

「アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)」へのアプローチ - AIを活用した新たな挑戦

社内の声から生まれた管理職向けAIトレーニングツールの概要と使用シーン

女性活躍推進とジェンダー平等への取り組みや、エンゲージメント向上への活用例

D&I推進に向けてのNTT西日本の取り組み

近年、人材不足や市場の急速な変化に対応するため、より一層の女性活躍やジェンダー平等をはじめとしたダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン推進(D&I推進)※4が求められています。

NTT西日本では、女性や障がいをお持ちの方々の活躍支援をはじめ、組織風土の醸成に尽力し、「違いを価値として一人ひとりが自分らしくチャレンジできる会社づくり」を推進ビジョンに掲げた取り組みを地道に進めた結果、2023年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー市長表彰 最優秀賞」を受賞するなどの評価を得ています。

制度の充実と、その制度を実際に運用する組織風土の両輪をしっかりとリンクさせた地道な活動の積み重ねが重要ですが、今回は甲斐氏より、特に組織風土づくりについてご紹介いただきました。

D&I推進に向けての組織風土づくり

NTT西日本グループで、D&I推進担当のマネージャとして、おもに女性活躍、障がいをお持ちの方の活躍推進、またD&I実現に向けた組織風土醸成に尽力されてこられた甲斐氏より、組織風土づくりについて、大きく4つのポイントを挙げていただきました。

「トップ層と社員の対話イベント」で透明性の高い職場環境づくり

経営陣が社員からの質問に率直に答える「忖度なし」の対話イベントを開催しています。

例えば、

「女性活躍は逆差別ではないのか?」

「ダイバーシティ推進で会社は本当に良くなるのか?」

といった、答えにくい質問にもリアルタイムで丁寧に回答しました。社長をはじめ、総務人事部長や支店長、さらには外部講師も招き、本音で議論する場を設けることで、透明性の高い職場環境づくりをめざしています。

ボトムアップの声を実現する「社内副業・ダブルワーク制度」

社員の熱意やアイデアを形にする取り組みとして、全社的には「社内副業・ダブルワーク制度」を導入し、社員が本業の枠を超えて自らの興味や価値観を反映した業務に挑戦できる環境を整えています。

この制度は4年連続で実施され、毎年100人以上が参加。例えば、自身の多様性とインクルージョンを語る動画を制作しSNSで発信するなど、社員主体のプロジェクトが多く生まれました。これらの活動には、役員陣の強力なサポートが付いており、トップダウンとボトムアップの両輪で推進しています。

継続的な学びと多様なテーマを扱う研修・イベント

月1回、多様なテーマを扱うセミナーを開催しており、2023年度は7500名以上が参加。2024年はさらに参加者が増加しています。セミナーでは発達障がいや育児など、さまざまな立場の社員が「自分ゴト化」しやすいテーマを選定し、多様性の理解促進に努めています。

組織風土づくりに欠かせない「アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)」へのアプローチ

多様性を推進する上で大きな課題となるのが、一人ひとりの無意識の思い込み、アンコンシャス・バイアスです。これは誰しもが持っているもので完全に排除することはできませんが、意識せずにいると誤った判断や行動を引き起こす可能性があります。

例えば、

「子育て中の女性社員はキャリアより家庭を優先するはずだ」

といった先入観が、キャリアの機会を阻害したり、多様な人材が心理的安全性を感じられる職場環境を損なうことにつながります。また、職場内の不用意な発言が取引先との信頼関係に影響を及ぼすケースもあります。

このようなリスクを回避し、組織全体の成長につなげるためには、一人ひとりが自身の「アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)」に気づくことが鍵だと考えています。自分の中にある偏見に気づき、行動を変えていくこと、意識的に行動へ反映させることが、組織全体の多様性を尊重する文化を根付かせる第一歩となります。

繰り返し活用可能な、AIを使ったアンコンシャス・バイアストレーニングツール

3万人以上の従業員がいるNTT西日本において、全員に行動変容への意識を定着させることは容易ではありません。そこで、効率的で繰り返し活用できるトレーニングプログラムを開発する必要がありました。この課題を解決するため、NTT西日本が開発担当者とともに創った新サービス、アンコンシャス・バイアストレーニングツール「karafuru AI」について、開発担当の岸川が概要を紹介しました。

社内の声から生まれた管理職向けトレーニングツール

約1年前、社内から「こんなサービスが欲しい」という声が上がりました。そこで求められていたのは、次のような課題を解決するツールです。

- 効率的に個人にアプローチできる仕組み

- 「他人ゴト」ではなく「自分ゴト」として考えられる内容

- 気づきや行動の機会を適切なコストで提供できる方法

これらのニーズに応えるべく、試行錯誤を重ねたて完成したのが、アンコンシャス・バイアストレーニングツール「karafuru AI」です。

1シチュエーションが5分で完了!「karafuru AI」の機能と利用の流れ

ある女性社員が管理職候補に挙がったものの、「自分には無理」「今の仕事に満足している」といった理由で消極的な姿勢を見せています。このような場合、上司であるあなたはどう対応すべきだと思いますか?

ツールではこのような状況を想定し、管理職としての対応を記述形式で入力する仕組みとなっています。また、シチュエーションごとに以下のようなプロセスでフィードバックが得られます。1つのシチュエーションは約5分で完了。短時間で効果的に学べるこのツールは、管理職だけでなく、幅広い社員のスキルアップにも役立ちます。

「職場でもこのツールを活用いただき、より良い組織づくりにお役立てください」と岸川氏は力を込めました。

主な機能と流れ

- 回答記述と送信

ツール上で、さまざまな1on1のシチュエーションにおける相手からの相談内容が提示されます。これに対して、自身だったらどう対話するのか、自由に記述します。 - AIによるリアルタイム診断

記述内容をAIが評価。設定された評価軸に沿って定量的・定性的にフィードバックを提供します。 - AIの回答例の確認

自身の記述内容をベースとした、AIの回答例を示し、より良いコミュニケーション方法を提案します。新たな言い回しやアプローチを取り入れることで、職場でのコミュニケーションの見直しに繋げます。 - 行動変容に向けたポイント

各シチュエーションにおいて、対話に潜む可能性のあるバイアスや誤解を生む表現を具体的に示し、どのように改善ができるかアドバイスを提供。このプロセスを通じて、意識・行動変容を促します。

次に、NTT西日本のコンサルティング担当より、管理職向けトレーニングツール「karafuru AI」を活用した事例が紹介されました。その中から2つのテーマをピックアップし、具体的な活用例と成果をご紹介します。

事例1:女性活躍推進とジェンダー平等への取り組み

企業概要

約5,000名規模の情報サービス業の企業に対し、女性活躍推進とジェンダー平等をテーマに課題解決をご提案しています。この企業では「ダイバーシティ推進を始めるといっても、何から取り組むべきかわからない」という声があり、テーマを特定して課題を可視化することがスタート地点となりました。

取り組み内容

karafuru AIを活用し、「女性活躍」と「ジェンダー平等」に関する設問の利用をおすすめいしています。すでに実施している管理職向けの研修とセットでのご活用により、研修効果を高めるトレーニングと合わせ、自社内の課題の可視化ををご提案しています。

効果

- 同時に実施する管理職研修の定着効果

研修で学んだ内容を自身で振り返る機会を設けることで、研修の効果を向上。また、女性管理職との定期的な1on1ミーティングの実施など、前向きな取り組みの推進が期待されます。 - ジェンダー平等の課題の可視化に

ジェンダー平等のさまざまな設問を利用することで、どのような内容に従業員の不満や疑問があるかを可視化できます。とくに課題があるポイントについては、トップダウンでのメッセージ発信を強化する方針が立てられます。

この事例では、AIを活用して課題を定量的に分析した結果、組織内の意識改革や具体的な施策の方向性を明確にすることができます。

事例2:エンゲージメント向上に向けたAI活用

企業概要

従業員約400名の製造業の企業に対し、エンゲージメントサーベイ(従業員満足度調査)とkarafuru AIを組み合わせたご提案をしています。

取り組み内容

従業員のエンゲージメントスコアが示す現状に対し、「スコアは分かったが、具体的な改善策が見えてこない」という課題を抱えていました。そこで、サーベイ結果を深掘りし、具体的な対策を見出すためにkarafuruAIによる組織内の課題感の可視化を提案しています。

効果

- 関係性の可視化

上司や同僚との関係性に課題があるケースを抽出。例えば、仕事の抱え込みやハラスメントに関する設問結果を可視化し、具体的なコミュニケーションの改善ポイントにつながります。 - 施策の効果測定

対策前後の結果をデータ比較することで、施策の効果を定量的に評価可能になり、次のアクションへの指針を得ることができます。

karafuru AIの結果データをもとにしたデータドリブンな課題解決を検討でき、より効果的な施策検討にご利用いただけます。

ウェビナー参加者の声

今回のウェビナーにご参加いただいたみなさんのお声をまとめてご紹介します。

「気づき」が行動の第一歩に

「普段意識していなかった自分のコミュニケーション不足に気づけた」

という声が、今回のウェビナーで特に印象的でした。参加者の多くがAI診断を通じて、自身の発言や態度に潜む改善ポイントを発見。「こういう場面ではこう答えるべき」と思い込んでいた自分に気づき、部下との対話を見直すきっかけになったようです。

AIがもたらす「フラットなフィードバック」

「仲間や上司からの指摘だと構えてしまうけれど、AIのフィードバックなら素直に受け入れられる」

というコメントも目立ちました。中立的で偏りのないAIの指摘が、新たな視点を提供し、「なるほど、こういう考え方もあるのか」と思える学びの場となっています。

「こうした状況に直面したことがある」方が6割以上

ウェビナー参加者の中には、「こうした状況に直面したことがある」という方が6割以上。さらに、9割以上の方が「同様の場面でこのツールが役立つ」と評価してくださいました。「日常的なシーンに即しているからこそ、実際の業務で役に立つ」との声が多く寄せられたことから、現場での具体的な活用シーンが思い浮かびやすいようです。

評価されているシンプルな操作と5分で完了の手軽さ

また、「操作がシンプルで使いやすい」「5分ほどで完了する手軽さがいい」といった声もあり、多忙な管理職でも気軽に取り組める点が好評でした。「部下との対話に行き詰まることがある」「管理職候補の育成に悩んでいる」という方々にとって、このツールは日々の悩みを解決する大きな助けとなるようです。

まとめ

今回ご紹介した2つの事例から、「karafuru AI」は課題の可視化から具体的な施策の提案、さらには効果測定に至るまで幅広く活用可能であることが分かりました。ジェンダー平等やエンゲージメント向上といったテーマにとどまらず、さまざまな課題解決に役立てる可能性を秘めています。ウェビナー参加者のみなさんのご回答より、AIを活用したダイバーシティ推進の有効性や、第三者の視点による継続的な気づきが日常の働き方のお悩みを解決する助けになる手応えを得ました。

今後も、より多くの企業が抱える課題に応える形で活用事例を拡充し、効果的なツールとして成長させていく予定です。次回のウェビナーでのさらなる発展にご期待ください。

- ※1 自分自身では気づいていない「ものの見方やとらえ方のゆがみや偏り」を指し、「無意識の思い込み」「無意識の偏見」とも呼ばれます。

- ※2 企業が環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの観点に配慮した経営や事業活動を行うことを指します。

- ※3 多様な人材を認め、受け入れて活かすことを意味します。性別や年齢、国籍、宗教、価値観など、さまざまな違いを持つ人材を平等に扱って、それぞれの個性やスキルに応じて活躍できる場を提供することで、企業力の向上や社外へのアピールにつながります。

- ※4 多様な人材が活躍できる組織を作っていく取り組みです。DE&Iの3つのアルファベットは、Diversity(多様性)、Equity(公平性)、Inclusion(包摂性)の頭文字で、多様性を認めながら個々の個性を尊重し、公平性を担保することを意味します。

あわせて読みたいナレッジ

関連製品

Bizナレッジキーワード検索

- カテゴリーから探す

- 快適なオフィスの実現

- 生産性向上

- 労働力不足の解消

- セキュリティー対策

- ビジネス拡大

- 環境・エネルギー対策